Collaborations

Innovation prospective et recherche méthodologique

La recherche prospective, soit l’art et non la science d’explorer les futurs, est une discipline péri-académique – pratiquée parfois dans mais souvent en dehors des universités – qui développe, depuis les années 50, diverses méthodes qui ont chacune leurs avantages et leurs limites. Issue de la modernité occidentale, la prospective est historiquement une démarche de soutien à la prise de décision, à la conception de stratégie ou de politique, à la planification, à la gestion de risque comme à l’innovation, et reste très marquée par cette orientation systémique et pragmatique.

Ce domaine est aujourd’hui, et sur tous les continents, en vive évolution, que ce soit dans l’objectif de mieux adresser les défis futurs d’une ampleur et d’une complexité inédite, de le faire de manière plus inclusive, collective ou concrète, ou encore d’amener cette pratique sur de nouveaux terrains. Education, recherche transdisciplinaire, culture, musée, soft-power, médias, industries créatives et numériques, événementiel, vie citoyenne, concertation, résilience territoriale, développement durable, … sont autant de secteurs où l’exploration de futurs pluriels est de plus en plus nécessaire et mise en œuvre.

TAC Future Lab s’inscrit dans ce mouvement de l’innovation prospective et conçoit des méthodes et des expérimentations collaboratives à la fois plus ouvertes, fluides, artistiques et pédagogiques, pour à la fois repenser la recherche prospective et la rendre plus accessible et pertinente.

Innovation prospective et recherche méthodologique

La recherche prospective, soit l’art et non la science d’explorer les futurs, est une discipline péri-académique – pratiquée parfois dans mais souvent en dehors des universités – qui développe, depuis les années 50, diverses méthodes qui ont chacune leurs avantages et leurs limites. Issue de la modernité occidentale, la prospective est historiquement une démarche de soutien à la prise de décision, à la conception de stratégie ou de politique, à la planification, à la gestion de risque comme à l’innovation, et reste très marquée par cette orientation systémique et pragmatique.

Ce domaine est aujourd’hui, et sur tous les continents, en vive évolution, que ce soit dans l’objectif de mieux adresser les défis futurs d’une ampleur et d’une complexité inédite, de le faire de manière plus inclusive, collective ou concrète, ou encore d’amener cette pratique sur de nouveaux terrains. Education, recherche transdisciplinaire, culture, musée, soft-power, médias, industries créatives et numériques, événementiel, vie citoyenne, concertation, résilience territoriale, développement durable, … sont autant de secteurs où l’exploration de futurs pluriels est de plus en plus nécessaire et mise en œuvre.

TAC Future Lab s’inscrit dans ce mouvement de l’innovation prospective et conçoit des méthodes et des expérimentations collaboratives à la fois plus ouvertes, fluides, artistiques et pédagogiques, pour à la fois repenser la recherche prospective et la rendre plus accessible et pertinente.

Dispositifs de recherche polygonale et diagramme méthodologique

Tirant continuellement des enseignements de l’état de l’art de la Prospective et d’autres disciplines (design, art, anthropologie, philosophie, world-building, game design, mise en scène, pédagogie, etc.), nous développons des dispositifs exploratoires très fluides, et utilisables dans des contextes très divers : programme pédagogique ou de recherche, lieux culturels, événement, exposition, publication, online, etc.

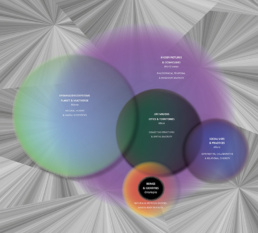

Outil central du lab, le TAC Future Canvas (ci-dessus), est un diagramme conceptuel qui permet de structurer a minima une exploration prospective en adoptant différentes échelles et perspectives, ce que nous appelons « recherche polygonale » (multi-facette). Continuellement recustomisé et amélioré au fur et à mesure des expérimentations (recherche design itérative – voir le journal de recherche), le canevas structure l’horizon futur en cinq sphères/échelles d’exploration et de transformation, pour cartographier les tendances, trier les informations, positionner des hypothèses futures et concevoir des mondes futurs. Son arrière-plan ouvert permet de situer et envisager une diversité de perspectives, qui peuvent être temporelles (futur proche ou lointain), théoriques (discipline, approche, vocabulaire), ou culturelles, et inclure le point de vue de parties-prenantes spécifiques, qu’elles soient humaines ou non-humaines.

Les ateliers et modules de recherche collaborative sont accompagnés de kits d’exploration, et éventuellement d’outils online tels que des documents collaboratifs préparés, un espace de travail partagés, ou encore des template de co-design.

D’autres dispositifs plus artistiques, tels que des installations performatives, sont imaginées pour les contextes d’atelier scénographiés et mis en scène, ou d’expositions – voir par exemple ci-contre l’installation-prototype exposée chez HiFlow, Genève.

Dispositifs de recherche polygonale et diagramme méthodologique

Tirant continuellement des enseignements de l’état de l’art de la Prospective et d’autres disciplines (design, art, anthropologie, philosophie, world-building, game design, mise en scène, pédagogie, etc.), nous développons des dispositifs exploratoires très fluides, et utilisables dans des contextes très divers : programme pédagogique ou de recherche, lieux culturels, événement, exposition, publication, online, etc.

Outil central du lab, le TAC Future Canvas, est un diagramme conceptuel qui permet de structurer a minima une exploration prospective en adoptant différentes échelles et perspectives, ce que nous appelons « recherche polygonale » (multi-facette). Continuellement recustomisé et amélioré au fur et à mesure des expérimentations (recherche design itérative – voir le journal de recherche), le canevas structure l’horizon futur en cinq sphères/échelles d’exploration et de transformation, pour cartographier les tendances, trier les informations, positionner des hypothèses futures et concevoir des mondes futurs. Son arrière-plan ouvert permet de situer et envisager une diversité de perspectives, qui peuvent être temporelles (futur proche ou lointain), théoriques (discipline, approche, vocabulaire), ou culturelles, et inclure le point de vue de parties-prenantes spécifiques, qu’elles soient humaines ou non-humaines.

Les ateliers et modules de recherche collaborative sont accompagnés de kits d’exploration, et éventuellement d’outils online tels que des documents collaboratifs préparés, un espace de travail partagés, ou encore des template de co-design.

D’autres dispositifs plus artistiques, tels que des installations performatives, sont imaginées pour les contextes d’atelier scénographiés et mis en scène, ou d’expositions – voir par exemple ci-dessus l’installation-prototype exposée chez HiFlow, Genève.

Modules d’exploration collaborative

Les modules ci-dessous donnent des pistes de collaboration mais notre approche consistera plutôt à imaginer un nouveau dispositif (plus ou moins artistique) pour chaque contexte et partenaire, en s’inspirant des profils, attentes et nombre des participants, des ressources locales et des impacts recherchés. Ces modules peuvent être complémentaires d’autres démarches prospectives.

M1 · Bigger Picture, masterclass (1-2h)

Dans ce masterclass (30-45mn de présentation suivie ou intercalée de temps d’échange), Raphaële Bidault-Waddington vient partager des éclairages prospectifs sur les enjeux des grandes transitions, le changement de paradigme, les défis futurs, ainsi que sur le futur en tant qu’objet de réflexion.

Ce module d’ouverture de l’horizon du futur peut aussi servir pour commencer à cartographier les enjeux critiques et défis prospectifs spécifiques à un domaine, par exemple en introduction d’un cycle d’atelier – voir par exemple notre expérience avec le Musée d’Art et d’Histoire de Genève.

Un autre masterclass introductif pertinent consiste à présenter la diversité des approches du futur (Prospective, Design, Science-Fiction, Art, Innovation, Résilience) pour en comprendre les bénéfices.

M2 · Le Futur appartient à tout le monde, atelier (3-4h)

Cet atelier offre un premier plongeon dans le futur permettant de faire l’expérience de l’immensité de ses enjeux comme de ses potentiels créatifs, et de s’équiper de quelques points de repères et outils méthodologiques tel que le TAC Future Canvas, pour commencer à l’explorer.

Ce module court permet d’interroger a minima et de prendre de la distance vis-à-vis des discours dominants sur le futur, afin de retrouver de l’autonomie critique, de l’imagination et de la capacité d’agir. Il peut intégrer des séquences expérientielles et créatives plus ou moins audacieuses.

Il peut aussi être programmé dans la foulée d’un masterclass (module 1), ou encore servir à mettre en perspectives, à articuler ou à redonner du sens à des éléments de recherche existants (scénarios, analyse de tendances, prototypes, productions artistiques, etc.). Voir par exemple notre journée exploratoire avec le Louvre Lens Valley.

M3 · Mondes Futurs, cycle d’ateliers ou programme de recherche

Ce module d’exploration approfondie et de co-conception de visions d’avenir peut être mis en œuvre dans différents contextes, académique ou non, tels qu’un programme pédagogique (30h), un groupe de recherche transdisciplinaire, ou un groupe de travail sur un sujet prospectif.

Il comprendra des ateliers mais aussi des productions collectives et d’autres formats. Selon les tenants et les aboutissants, les profils impliqués ou encore le site de travail, nous définirons un dispositif et programme exploratoire sur-mesure, qui pourra inclure l’invitation d’experts, des expériences, de l’investigation online, une recherche par l’image, se traduire par des formats à exposer, ou faire l’objet d’une restitution publique ou mise en scène.

Ce cycle peut aussi servir à soutenir un processus de cocréation par exemple d’un événement, une exposition, une pièce de théâtre ou un film – voir par exemple notre collaboration avec le CNRS pour l’anniversaire de ses 80 ans.

M4 · Futurescape, installation, dispositif ou exposition

Ce module artistique et spatialisé prend la forme d’une scénographie éphémère ou d’une installation, peut faire partie ou résulter d’un cycle d’atelier, ou être conçu pour une exposition ou un événement – voir par exemple nos expositions à HiFlow Genève, ou au Festival des Mondes Anticipés, Paris.

Ce format spatialisé, quand il est utilisé comme dispositifs d’exploration, tel que dans un programme de recherche ou d’innovation pédagogique, facilite fortement le travail collectif tout en le rendant plus visible, engageant et partageable – voir par exemple notre expérience sur le campus de l’ISC Paris. Il permet d’approfondir et travailler la relation sensible, spatiale et esthétique au futur, d’activer des leviers artistiques pour naviguer dans sa complexité et ouvrir de nouvelles pistes prospectives, et d’utiliser l’espace pour scénographier des interactions et partages de point de vue.

Selon le contexte, l’orientation et le budget disponible, un futurescape peut être conçu comme un espace scénographié éphémère ou permanent, être éventuellement augmenté d’outils numériques pour devenir hybride, et même être pleinement virtualisé.

M1 · Bigger Picture, masterclass (1-2h)

Dans ce masterclass (30-45mn de présentation suivie ou intercalée de temps d’échange), Raphaële Bidault-Waddington vient partager des éclairages prospectifs sur les enjeux des grandes transitions, le changement de paradigme, les défis futurs, ainsi que sur le futur en tant qu’objet de réflexion.

Ce module d’ouverture de l’horizon du futur peut aussi servir pour commencer à cartographier les enjeux critiques et défis prospectifs spécifiques à un domaine, par exemple en introduction d’un cycle d’atelier – voir par exemple notre expérience avec le Musée d’Art et d’Histoire de Genève.

Un autre masterclass introductif pertinent consiste à présenter la diversité des approches du futur (Prospective, Design, Science-Fiction, Art, Innovation, Résilience) pour en comprendre les bénéfices.

M2 · Le Futur appartient à tout le monde, atelier (3-4h)

Cet atelier offre un premier plongeon dans le futur permettant de faire l’expérience de l’immensité de ses enjeux comme de ses potentiels créatifs, et de s’équiper de quelques points de repères et outils méthodologiques tel que le TAC Future Canvas, pour commencer à l’explorer.

Ce module court permet d’interroger a minima et de prendre de la distance vis-à-vis des discours dominants sur le futur, afin de retrouver de l’autonomie critique, de l’imagination et de la capacité d’agir. Il peut intégrer des séquences expérientielles et créatives plus ou moins audacieuses.

Il peut aussi être programmé dans la foulée d’un masterclass (module 1), ou encore servir à mettre en perspectives, à articuler ou à redonner du sens à des éléments de recherche existants (scénarios, analyse de tendances, prototypes, productions artistiques, etc.). Voir par exemple notre journée d’exploration avec Louvre Lens Valley.

M3 · Mondes Futurs, cycle d’ateliers ou programme de recherche

Ce module d’exploration approfondie et de co-conception de visions d’avenir peut être mis en œuvre dans différents contextes, académique ou non, tels qu’un programme pédagogique (30h), un groupe de recherche transdisciplinaire, ou un groupe de travail sur un sujet prospectif.

Il comprendra des ateliers mais aussi des productions collectives et d’autres formats. Selon les tenants et les aboutissants, les profils impliqués ou encore le site de travail, nous définirons un dispositif et programme exploratoire sur-mesure, qui pourra inclure l’invitation d’experts, des expériences, de l’investigation online, une recherche par l’image, se traduire par des formats à exposer, ou faire l’objet d’une restitution publique ou mise en scène.

Ce cycle peut aussi servir à soutenir un processus de cocréation par exemple d’un événement, une exposition, une pièce de théâtre ou un film – voir par exemple notre collaboration avec le CNRS pour l’anniversaire de ses 80 ans.

M4 · Futurescape, installation, dispositif ou exposition

Ce module artistique et spatialisé prend la forme d’une scénographie éphémère ou d’une installation, peut faire partie ou résulter d’un cycle d’atelier, ou être conçu pour une exposition ou un événement – voir par exemple nos expositions à HiFlow Genève, ou au Festival des Mondes Anticipés, Paris.

Ce format spatialisé, quand il est utilisé comme dispositifs d’exploration, tel que dans un programme de recherche ou d’innovation pédagogique, facilite fortement le travail collectif tout en le rendant plus visible, engageant et partageable – voir par exemple notre expérience sur le campus de l’ISC Paris. Il permet d’approfondir et travailler la relation sensible, spatiale et esthétique au futur, d’activer des leviers artistiques pour naviguer dans sa complexité et ouvrir de nouvelles pistes prospectives, et d’utiliser l’espace pour scénographier des interactions et partages de point de vue.

Selon le contexte, l’orientation et le budget disponible, un futurescape peut être conçu comme un espace scénographié éphémère ou permanent, être éventuellement augmenté d’outils numériques pour devenir hybride, et même être complètement virtualisé.