Prospective of an epistemological refoundation, NOVA Biennale, Wallonia-Bruxelles Center, 2025

Towards Alien Cosmologies,

Prospective of an epistemological refoundation

Essay and diagram, in Nova XX 2024 Biennale “Pluriverse and Contingency” catalog, Wallonia-Brussels Cultural Center, Paris, 2025

If the major transitions underway raise questions of unprecedented magnitude and shake the edifice of Western modernity, how can we rebuild an understanding of the world? And if these frameworks are deconstructed, how can we imagine new pluriversal cosmologies that give meaning to the world of today and tomorrow, but also allow radically different epistemologies to coexist and converse?-

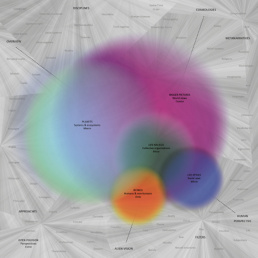

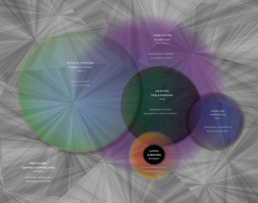

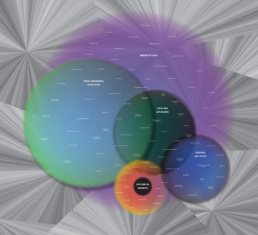

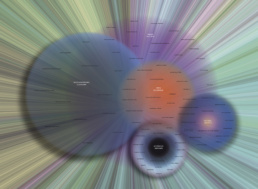

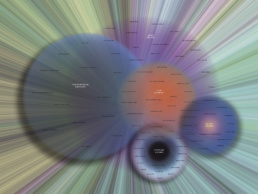

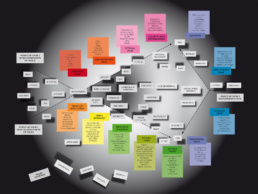

Combining foresight, artistic research, and post-humanist and post-colonial philosophies, the TAC Future Canvas serves here as a polygonal heuristic map to organize this dialogue by spatializing a diversity of perspectives on tangible and intangible worlds, and by introducing the horizon of the future.

-

Reintroducing the future into the world of knowledge also means giving space to the realm of possibilities, to speculation, to fiction, or even to artistic research to rethink these boundaries of the visible and construct new visions of the world.

About NOVA_XX 2024 ‘Plurivers & Contingency’ at Wallonia-Brussels Cultural Center, Paris, a biennial dedicated to artistic, scientific and technological interweaving in feminine and non-binary mode, and as part of the fourth industrial revolution / 4.0.

Biennale’s Manifesto by its curator Stéphanie Pécourt: The Biennale is dedicated to those who, under the banner of a coalescing and heterogeneous genre, were confined to the margins in the shadow of certainties.

NOVA_XX – liminal space – aims to highlight works and approaches that capture, critique, as much as they acknowledge and incorporate scientific and technological data.

Artworks that are strong in their capacity for decoincidence, for creating tension, and potentiating worlds not yet considered and sinusoidal cartographies. The Biennale de-sequences and is part of an aspiration to epistemic disobedience, in a critical reflection of the ethics of separation and dualisms, in an ode to the Pluriverse – plurality of heterogeneous worlds which reconciles as much nature and culture, as human and non-human. It is an ode to alien performativities, to the living in its incommensurable, and to research in its fundamental….

Download full Manifesto (in French).

Towards Alien Cosmologies, prospective of an epistemological refoundation

This article is a new episode of TAC Future Lab (Toward Alien Cosmologies), an artistic and future research project on the current paradigm shift, shaking the edifice of Western modernity, requiring an anthropological and epistemological refoundation, and calling for innovative pluriversal approaches to the future.

“How can we imagine future worlds when everything is ambiguous and uncertain!?” is its crazy and impossible fundamental question—a question that resonates particularly with the themes and the experiential, meliorist, and prospective universe of the Nova Biennale.

Faced with this dizzying challenge that goes beyond conventional comprehension and rationality, the lab has been exploring new, disruptive and open-ended paths since 2017, through hybrid, artistic and transdisciplinary approaches. This has given rise to creations (diagrams, installations, photomontages, etc.), publications, conferences, masterclasses, workshops, experiments and exhibitions in France and abroad. An online research journal traces all of the lab’s research episodes: tacfuturelab.org

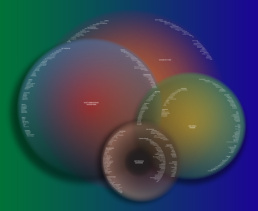

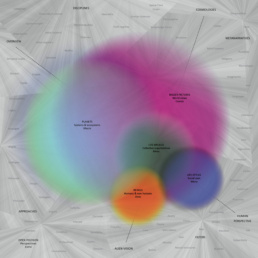

Polygonal Research

The TAC Future Canvas conceptual diagram, a new version of which is presented here, accompanies the lab’s experiments and investigations and is the subject of successive versions exhibited, published, presented or used in workshops. It serves as a mental map and a polygonal (multi-faceted) heuristic tool to envision, situate and explore a very broad spectrum of focal points and perspectives, whether spatio-temporal, conceptual, speculative, subjective, aesthetic or experiential, while remaining fluid and infinite.

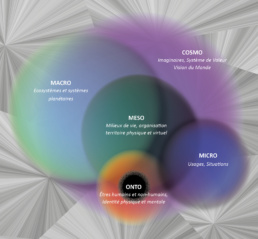

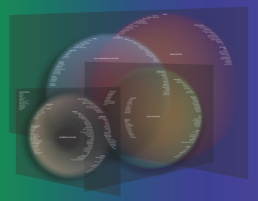

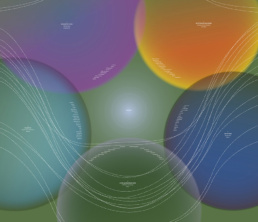

The five spheres correspond to five scales to analyze the present world’s transformations and design future worlds, three of which belong to the domains of shared realities (micro, meso, macro), and two open onto invisible and more mysterious dimensions of being and of the universe (onto and cosmo). These five spheres are porous, interconnected, cloudy (each can be duplicated infinitely) and without borders or hierarchies. It is impossible to dissociate or define them, but they allow us to mentally spatialize a semioscape [1] and mark out an imaginary space where knowledge and visions of the world can appear and be mapped.

They draw a floating nebula in a polygonal and infinite background (extro) which puts them into perspective along numerous axes, whether cognitive or temporal, human or non-human (alien). This background forms an open space (Open Polygon) where can be situated a diversity of prisms – whether to analyze the forces moving the world today, to explore future worlds by positioning sets of hypotheses and projections (which is what future research does at different time scales and including historical perspectives) or to anchor, clarify and raise awareness of the cognitive and epistemological biases adopted.

The version of the diagram presented here emphasizes this last dimension, where a myriad of possible entry points, and a dizzying world unto itself, open up, resonating with the current epistemological reset mentioned before, as we shall see.

In this essay (which could be an infinite work), we will journey into this immaterial space and deepen this intersection between worldview, epistemological issues and the art of foresight, hoping to find some clarity there…

Future Worlds and the New Frontier of Foresight

Born at the turn of the second World War in Europe and the USA, Foresight is the field of investigation of future potentialities in all their dimensions, defined by one of its founding fathers, philosopher Gaston Berger [2], as an “anthropology of the future.”

Foresight opens, explores, constructs and questions very diverse future hypotheses. If some stand as futurological expressions (futures annunciations), this form of research (which is part of the broader field of Future Studies), remains fundamentally speculative and never pretends to engage in prediction or truth. Its methodologies constitute a peri-academic discipline and are the subject of numerous evolutions and experiments according to the future challenges facing society, organizations or institutions, and more broadly, humanity.

Foresight is thus a porous, plural and transdisciplinary practice, mobilizing knowledge from many academic fields (sociology, political science, economics, philosophy, environmental science, anthropology, digital technologies, humanities, psychology, neuroscience, theology, etc.) but also artistic fields (design, architecture, science fiction, art, performance, etc.).

The current paradigm shift and scope of critical future challenges, which foresight practitioners characterize by a whole range of concepts, – VUCA world (Volatile, Uncertain Complex and Ambiguous), Post-Normal Times, Deep Transition, Queer Futures, etc. – also challenges the historical methodologies and frameworks of Foresight.

This un/reframing of the discipline plays out in mirror with the anthropological and epistemological refoundation and reframing mentioned previously.

In the background of these three areas lies the question of how to reconstruct worlds and visions of the world, what we call here cosmologies, or etymologically, ways of ordering worlds and universes, and giving them sense and meaning – whether through scientific, philosophical, artistic or religious discourses.

As Isabelle Stenger reminds us [3] Modern science (and each of its disciplines) has formatted a certain vision and truth of the world, reduced to its observable phenomena, and following a logic of causality. Religions and mythologies do the same but differently. In fact, each epistemological framework, approach and even language (see keywords in the diagram), is an apparatus to format the world, a world that is nevertheless infinite, moving and immeasurable.

In a zoom out efforts towards the cosmological scale, it becomes possible to put into perspective, question and perhaps better develop or interconnect these epistemological frameworks in all their diversity, as a prerequisite for the outline of new pluriversal cosmologies and epistemologies.

Change of World, Transitions, and Ontological and Cosmological Boundaries

Before entering the topic of new worlds, let us briefly recall [4] the scope of future issues and how much they require the introduction of new perspectives (onto and cosmo scales), beyond socio-political and systemic changes (micro, meso and macro scales – i.e. the scales typically envisioned in foresight).

The Anthropocene and the environmental transition, which combine unprecedented transformation capacities and awareness of planetary limits, reunite the human and the non-human, and impose a reflection on planetary futures and on the long term, well beyond the framework of Western materialist rationality. As Arturo Escobar proposes in Designs for the Pluriverse, the ontologies and cosmologies of indigenous peoples are cognitive resources to be considered for understanding these perspectives and resetting [5] pluriversal worldviews and epistemologies.

At the same time, the demographic and post-colonial transition, this great movement of North-South rebalancing and crossbreeding of the globe, reintroduces into the spectrum of study, ontologies that are invisible, to the point of blurring the boundary between reality and what the West calls fiction. Philosopher Mohamed Amer Meziane shows in his latest work [6], how the Western anthropology of Latour and Descola, which nevertheless reconnects with animism – in fact a Western invention -, ignores the divine entities that populate the Muslim world, shape another order of reality, and contribute to its regime of truth.

Similarly, according to this metaphysics, the mental universe and, in particular, the unconscious, is not fabricated and enclosed in the human brain, but exists as one of the kingdoms of the world, eventually visited by these supernatural entities and forces. Many other discursive traditions and existential philosophies [7]— such as Buddhist cosmologies, for example —order the world into multiple visible and invisible realms with specific laws.

Finally, and third major global movement, technologies and the digital transition, generate again, like the two other transitions, multi-scalar impacts (micro – meso – macro), and contributes to the evolution of ontological, cosmological and epistemological schemes (onto – cosmo). AIs (artificial intelligences), these black boxes that challenge human rationality through opaque algorithmic reasonings and creative processes, are part of the new ontologies with which to make society, and shake up the mechanisms of truth-making.

The informational deluge that they exponentially accelerate with massive generation of fake but very real content, gives rise to the post-truth paradigm that, again, complicates the epistemological and cosmological refoundation in progress.

The digital sphere also introduces new ways of conceiving and thinking worlds that interest us.

On the one hand, the design of algorithms and the de-mining of their biases, are based on the “implicit world” inculcated into them, knowing that an AI has no prior sense of our world and its founding principles, starting with that of gravity. It is therefore necessary to give them what engineers call a “common sense”, that is, an ordering of a world (cosmology) that remains to be modeled. This requires, as for the era of the Anthropocene, a radical shift from the human-centric perspective to the alien’s and otherness in all its forms.

On another side of the digital transition, the emergence of virtual realities and persistent universes (metaverses) also gives rise to a proliferation of new worlds and immersive universes, drawing a cosmology of multiverses and supporting the design of future worlds, this time from the angle of imaginary worlds, as we will now see.

Imaginary Worlds and Universes

Although they are often united under the label of alternative worlds, the virtual and the imaginary worlds depicted in works of art and science fiction, are in reality quite distinct and will nourish our investigation in different ways. Literary and cinematic works of SF or even Cli – fi (Climatic Fiction), are intentionally turned towards the future, and are of particular interest to the field of foresight because they allow us to understand future hypotheses and risks, particularly on a planetary (macro) scale.

These rich and elaborate worlds, often staging a wide ontological diversity (numerous creatures), are constituted by physical laws (spatial-temporal regime and universe) and existential laws (modality and meaning of living together), which characterize their implicit cosmology. However, they remain fundamentally disjointed from the real world (fiction framework and “kingdom”).

And as Amelia Barikin points out in her essay “Making World in Art and Science-Fiction” [8], the possible worlds proposed by SF remain centered on the narrative thread, the experience of protagonists (micro), as well as on the human spectator entertainment expectations, which biases and limits the prospective investigation. On the contrary, she continues (quoting Bourriaud), the speculative and non-narrative worlds imagined by artists – the Nova Biennale being a perfect example – introduce hypotheses, models, and habitability conditions for future worlds.

On the other hand, remobilizing the contributions of Goodman [9], DiGiovanna [10] and then Suvin [11], she recalls how these fictional worlds, whether coming from SF or art, outline and offer the possibility of exploring alternative, human and non-human, terrestrial and extra-terrestrial, i.e. strange (alien) regimes of truth.

Although he does not cite these authors, philosopher Quentin Meillassoux shows in his work “Science Fiction and Extro-Science Fiction” [12] how Western Science’s entire edifice – starting with its core principles of observation and experience stated by Popper and criticized by Stenger among many other voices – is riveted to terrestrial reality and spatio-temporal regime, and attempts to emancipate from them through fiction thinking, as does SF.

But what happens when the fictional border, typical of Western universalism and humanism that split Art and Science to better work on them (and question them in relation to each other as we do here), no longer holds or simply does not exist as is the case in other epistemological traditions such as non-dualist ones? What pluriversalist alien cosmology would allow us to rethink and re-establish the cartography and architecture of this immaterial landscape with its multiple kingdoms, terrestrial and a-terrestrial?

Immersive and persistent virtual worlds such as video game universes, are, for their part, imaginary worlds that are not fictional but rather a-terrestrial (i.e. not subject to material and gravitational planetary constraints), are no longer disjointed from the real world, and constitute real life milieus (meso). Populated by an infinite spectrum of ontologies (avatars), shaped and governed by sets of rules independent from terrestrial laws, they multiply exploration potentials of space-time forms, habitability regimes and existential conditions [13], while being intimately intertwined with tangible human worlds. These virtual worlds, where millions of individuals act and dedicate important parts of their day, transform, distort or multiply contemporary planetary space-time, as well as its existential conditions, and become a multiverse. If each of its universes and nested worlds has its own cosmology – composed of a space-time typology, habitability conditions and an epistemological regime – what pluriversal cosmology makes them (would make them better) coexist?

In Search of New Epistemological Architectures

In her essay “In a Free Fall,” Hito Steyerl [14] questions the vertigo and disorientation that would be caused by abandoning the framework and epistemological foundations of Western humanism, constructed around an anthropocentric and geocentric perspective, both horizontal (lines of flight and linearity of time), and vertical (objectification of reality, spatial observation, and Man’s supervision). This deconstruction would in fact, most likely leave us in a stationary state floating in an infinite space, without top or bottom (extro), where maps of the world could be redistributed around a planetary justice prospect, and where new certainties could arise. Her words are tainted with a confidence in the future that is however not shared by everyone.

Another hypothesis put forward by futurist Ivana Milojevic [15] is that the questioning of the Western scientific framework, now perceived as far too instrumental and biased (systemic racism and sexism, relegation of the emotional as well as the invisible and the spiritual, etc.), is playing out in tandem with the rise of esoteric beliefs – the truth is hidden or inaccessible – in “invisible agents” at the heart of conspiracy theories. Doubt, at the center of the scientific project, turns into solid mistrust. In this regime of truth, “the die is cast” one might say, not without recalling that of religious discursive traditions or other demonization enterprises, which shift the boundary between true and false towards that of good and evil, and renounce the demonstration effort.

These sometimes very subtle shifts recall the complexity of post-truth challenges, the plasticity and porosity of knowledge ecosystems, and how much, in the background of the epistemological question, the question of worldviews and cosmological backgrounds is at stake. In her essay, Milojevic shows the necessity and importance of a form of anchoring in one (or more) regime(s) of truth to understand the present and explore the future.

However, there is no possible anchoring without an explicit base map – or else the anchoring remains hazardous, self-centered, and withdrawn into a bubble -, and this is indeed the challenge of the anthropological and epistemological reset currently underway. Similarly, in his work on transmodern pluriversalism, Dussel [16] invites us to free ourselves from Eurocentric foundations, while avoiding falling back into the pitfall of third-world or religious fundamentalisms of any kind. How then can we reconstitute a common base that is both open and plural?

In conclusion and opening, let us cite the work of Francesca Ferrando [17] who in her book Philosophical Posthumanism addresses both the critical challenge of post-colonial ontological diversity, and the multiverse – bridging its understanding in Western cosmology and in philosophy [18] – but, above all, introducing a posthumanist perspectivism that interests us.

If the philosophical perspectivism stated by Nietzsche – following Leibniz, and to which DiGiovanna also refers – tends to make all forms of truth disappear (everything is subjective, everything is relative, as postmodernism will also affirm later), she gives it a new meaning by crossing it with situated feminist epistemologies [19] and her reflections on post-humanist ontologies.

This new perspectivism consists of multiplying human and non-human perspectives, in order to better access the reality of the facts (which remain anchoring points), under different facets and according to different epistemes – and therefore much more in line with the post-colonial pluriversalism paradigm, the Anthropocene or the digital age.

As mentioned previously, it is according to this same approach (which we call polygonal) that the TAC Future Canvas is designed, which serves as a guide for adopting and situating a wide diversity of perspectives, vocabularies and approaches.

This artistic diagram also introduces the idea that the horizon of plural futures thus marked out, can constitute an epistemological axis and a common map of a new kind, forming an approximate conceptual topology, but in a stationary and shareable state.

Hybrid artistic research can particularly contribute to exploring, revealing and clarifying this cognitive and prospective landscape (futurescape) of an imaginal type [20]. If in his book “Ways of Worldmaking” Goodman circles around the rightness of created worlds in relation to reality (and locks himself into an epistemological impasse), we reopen and reorient this question in the vast speculative field of future hypotheses and potentialities, that is to say neither true nor false.

Thus, unlike Leibniz and Lewis who think of possible worlds as inaccessible and hermetically disjointed from our world, we reintroduce these possible worlds as contingent, present at the heart of our world, precisely in its imaginary and virtual dimensions. In this heuristic space of possibilities, a broad spectrum of disciplines, regimes of truth, and practices of (de)monstration can meet, be “verified” or questioned, prefiguring through a true artistic and generative blur both knowledge and future worlds, and resolutely becoming pluriversal multiverse.

Notes

[1] Semioscape diagram published in Menetrey, S. & Bidault-Waddington, R. (2016) Semiospace, a Spaced out artistic experiment, Clinamen editions, Geneva. This diagram takes up the principle of polygonal research initially designed for the Polygon project, exhibited and activated via a performative installation, in The Incidental Person (after John Latham), at Apex Art, New York, 2010.

[2] Berger, G. (1955). L’Homme et ses problèmes dans le monde de demain. Essai d’anthropologie prospective, republié dans Berger, G., Bourbon Busset, J. de, & Massé P., (2007). De la prospective : textes fondamentaux de la prospective française, 1955-1966, Harmattan.

[3] Stenger, I. (1997). Sciences et pouvoirs, faut-il en avoir peur ?, Labor.

[4] For more details, see our panoramas of contemporary world transitions in our conferences or in Designing Post-Human Futures (2021), in Carrillo, J. & Koch, G. (eds). Knowledge For the Anthropocene, E. Elgar Press, and Towards Alien Cosmologies, a Prospective Topology of an Anthropological Refoundation, in FuturHebdo Anthologies Prospectives #4, 2020.

[5] Escobar, A. (2018). Designs for the Pluriverse, Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds, Duke University Press.

[6] Amer Meziane, M. (2023). Au bord des mondes, vers une anthropologie métaphysique, éditions Vue de l’Esprit.

[7] including Western, starting with Christianity which brings into existence the kingdom of heaven, hell and paradise, but also in contemporary and scientific cosmologies which mathematically formalize the existence of multiverses, or even the theory of imaginaries, as we will see later.

[8] Barikin, A., (2013). Making Worlds in Art and Science Fiction, in Cleland, K., Fisher, L. & Harley, R. (Eds.) Proceedings of the 19th International Symposium of Electronic Art, ISEA2013, Sydney.

[9] Goodman, N. (1978). Ways of Worldmaking, Hackett Publishing.

[10] DiGiovanna, J. (2007). Worldmaking as Art Form, The International Journal of Arts in Society, 2.1.

[11] Suvin, D. (1972), On the Poetics of the Science, Fiction Genre, College English, 34.3.

[12] Meillassoux, Q. (2013). Métaphysique et Fiction des Mondes Hors-Science, Aux Forges de Vulcain, Paris. English version: Science Fiction and Extro-Science Fiction, Univocal, 2015.

[13] The Transhumanism movement builds its theoretical edifice on these foundations, introducing, for example, notions of digital eternity beyond the limits of the human condition of existence.

[14] Steyerl, H. (2011). In Free Fall: A Thought Experiment on Vertical Perspective, e-flux Journal #24.

[15] Milojevic, I. (2020-23). Mirror, mirror on the wall, who should I trust after all? Future in the age of conspiracy thinking, unesco.eu.

[16] Dussel, E. (2009). Pour un Dialogue Mondial entre Traditions Philosophiques, in Cahiers des Amériques Latines #62.

[17] Ferrando, F. (2019). Philosophical Posthumanism, Bloomsbury Academic. See also his essay Toward a Post- Humanist Methodology, a Statement, published in 2012 in Frame, Journal for Literary Studies, Utrecht University, which we cited in Designing Post-human futures, ibid.

[18] This essay focuses on the triangle of epistemology, cosmology and foresight, and therefore we do not address here the diversity of space-time models, which is another aspect of the cosmological question.

[19] See Haraway’s many works, starting with Haraway, D. (1988). Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. In Feminist Studies, Vol. 14, No. 3.

[20] Philosopher Henri Corbin defines the imaginal as an imaginary space of mental figuration, distinct both from the production of mental images mirroring reality, and from fictional imagination. See Corbin, H. (1964). Mundus imaginalis ou l’imaginaire et l’Imaginal, in Cahiers internationaux de Symbolisme #6.

Research Axes Reminder

Axis 1: Transitions & Future Worlds

Axis 2: Foresight Methodology Innovation

Axis 3: Art & Future Research

Related Articles

limit/no limit, Art & Design Research Conference, Paris, 2024

RBW zooms in on the TAC Future Lab work related to knowledge, whether it be the cognitive value of artistic formats,…

TAC World-building, 25th World Future Studies Federation Conference, Paris, 2023

This conference shows how the TAC Future Canvas was designed, how it rearticulates other tools and conceptual models…

Artistic & Polygonal Research on Time multidimensionality, PRIMER, 2022

Exploring the future also means questioning the temporal architectures and frameworks on which human life is…

Ethics & Philosophy of Futures, Association of Professional Futurists, 2022

RBW introduced here the different philosophical references that irrigate the work of TAC Future Lab, whether in its…

Designing Post-Human Futures, Knowledge for the Anthropocene, 2021

This long essay lays the basis of TAC Future Lab methodological and transdisciplinary research, mixing learnings from…

TAC, AI and the Human Frontier, Muzeum Susch Magazine, 2020

In this essay, RBW builds a bridge between the existential fear that gave its modernity to Heiddeger's thought in his…

Art, Innovation and Foresight Day, Louvre Lens Valley, 2024

Cultural Innovation and Foresight

in a world in transitions

“Art, Innovation and Foresight” Day, Louvre Lens Valley, Lens, 2024

Dedicated to the Louvre Lens innovation ecosystem and the members of the Louvre Lens Valley incubator’s acceleration program, this exploratory day included three masterclass sessions, followed by a workshop to analyze creative trends.-

The first allowed participants to discover the diversity of future approaches, from foresight to art, including design, innovation and science fiction. In the second, Raphaële Bidault-Waddington presented her various artistic and prospective labs, and the development of TAC Future Lab and its research tools (used in the workshop).

-

Serving as an introduction to the workshop the third session gave a panorama of transitions currently shaking up the world and shaping the challenges of future worlds. Then the future trend analysis workshop was co-constructed with the participants to address their more specific future challenges.

Présentation

Louvre Lens Valley, lieu hybride situé à proximité du musée du Louvre Lens, a été créé pour stimuler le développement de la région autour du musée. Il propose un programme d’accélération de projets dans le domaine des industries créatives et culturelles (ICC), et organise des événements tels que cette journée « Art, Innovation, Prospective » afin de fédérer, faire se rencontrer et fertiliser les écosystèmes d’innovation de la région.

Les participants de la journée sont issus des sphères aussi bien artistique et académique, qu’institutionnelle, entrepreneuriale ou associative.

Le premier masterclass donnait un aperçu de la diversité des approches du futur, que ce soit par l’innovation et le design, la prospective, l’aménagement territorial, la science-fiction, l’art, la modélisation des transitions ou l’analyse de tendance.

Dans le deuxième, RBW présentait son écosystème de recherche artistique et prospective remontrant de manière plus concrète comme l’art peut contribuer à l’innovation dans toutes ses dimensions – qu’elle soit technologique, durable, culturelle, sociale, territoriale, prospective, etc. -, puis le TAC Future Lab dont le diagramme méthodologique sera utilisé l’après-midi.

Le troisième masterclass (conférence iconique du TAC Future Lab, mais adaptée au public du Louvre Lens Valley), proposait une vision à 360° des grandes transitions environnementale, digitale et démographique qui font bouger le monde aujourd’hui, à approfondir en atelier…

Atelier

Afin d’optimiser la pertinence et l’utilité de l’atelier, les participants sont invités à choisir des thèmes prospectifs qui les concernent tout particulièrement et à se structurer en petit groupe de cinq personnes.

Après une présentation de la méthode et du TAC Future Canvas, chaque groupe mettait en marche une exploration des tendances comprenant : un temps de brainstorming, une recherche d’informations et d’images, un effort de reconceptualisation créative à l’aide du canevas et de planches de travail, ainsi que des temps de partages et de discussion avec les autres groupes.

Les groupes formés ont ensuite poursuivi ce travail d’amorce en toute autonomie pendant les semaines qui suivaient l’atelier, et en soutien du développement de leurs projets ou activités.

Research axes reminder

Axis 1: Transitions & Future Worlds

Axis 2: Foresight Methodology Innovation

Axis 3: Art & Future Research

Related articles

Researching the Future through Art, IFTF Foresight Talks, 2023

The prestigious Institute For The Future in Palo Alto invites RBW in this selective webinar series to present her…

SF and Innovation: Analysis of Ready Player One, Tech & Innovation Review, 2023

In this article, the TAC Future Canvas is used to audit the innovations and vision of the world expressed in the film…

Artistic Research For Future Challenges, A2RU x Learning Planet Festival, 2023

Panel with artistic research actors who explored the many levers of creativity, build bridges between artistic…

Future of Museums, Museum of Art and History, Geneva, 2022-23

This vast ‘future lab’ (10 months) on the future of museums has made it possible to sustainably instill prospective…

Futures Fields exhibition, HiFlow, Geneva, 2021-22

Designed as an algorithmic ‘open polygon’ and as a speculative design experiment, the exhibited installation allowed…

Our Knowledge Builds New Worlds, CNRS 80 yrs anniversary, Paris, 2018-19

This 'future lab' is created within the CNRS Communications Department to help its entire team (20 employees), to…

SF and Innovation: Analysis of Ready Player One, Tech & Innovation Review, 2023

Contribution and limits of Science Fiction to responsible innovation:

: the case of Ready Player One analyzed with the 5F grid

in Technology and Innovation Review, Vol. 23-8, ISTE Open Science, 2023

The aim of this article is to conduct an experiment using the TAC Future Canvas (here called 5F for 5 focal lengths) to audit the innovations and future solutions proposed in this Science Fiction film imagined by Spielberg, who is known to be surrounded by a cohort of scientific advisors. The grid becomes a methodological tool to support a responsible innovation that must clarify its multidimensional impacts as well as the vision of the world it vehicles.-

Ready Player One (2017) was chosen because it depicts a fictional future world where technological metaverses have become omnipresent and constitute as many worlds in the world, each carrying a more or less utopian vs dystopian vision of the future. This mise en abyme of the film allows the questioning of the instrumental nature of speculative fiction in the conclusion.

ABSTRACT: Audio-visual science fiction has recently gained a growing interest from innovation practices and communities. This is because they present, with a high level of detail, innovative technologies, all whilst softly spreading the idea of their existence into society (KIR 10). Through analyzing Steven Spielberg’s Ready Player One (2018), a film that is particularly relevant in this matter, and metaverse technologies, this article aims to verify the quality and level of responsibility of innovations displayed in the film. The audit is based on the 5F grid (five focus) which covers the different levels, beyond that of artefacts and uses, on which responsible innovation must position itself, define its purpose and demonstrate its real value. The diagnostic shows important shortcomings behind the film’s fascinating spectacle, and recalls how fiction and entertainment are also instruments of power. In conclusion, the 5F grid proves to be a useful canvas to complete and make more robust an innovation approach inspired by science-fiction, all while facilitating the input of other disciplines such as foresight, design and anthropology, which is also currently inspiring innovation practices.

1. Frontière de l’innovation et de la science-fiction

Dans cet article, nous allons dans un premier temps revenir sur les évolutions et défis de l’innovation, notamment à l’heure des grandes transitions digitale, démographique et environnementale – et leurs implications telles que les chaines d’impact planétaire, les enjeux délicats des identités culturelles, les Web3 et métavers naissants, ou encore la post-vérité associée au trop plein informationnel. Ces défis prospectifs convoquent des approches de l’innovation plus hybrides, multiscalaires et intégrant un certain niveau de complexité, au-delà de la performance technologique et des usages. En complément du design thinking qui a marqué la dernière décennie, l’innovation mobilise dorénavant les apports d’autres disciplines telles que l’ethnographie [NOV 14], l’anthropologie [BER 08], la prospective [PIN 20], le design spéculatif [DUN 13], le jeu [ALS 21] et la science-fiction [KIR 10]. En témoigne le nombre de publications sur le sujet, cette dernière suscite une attention toute particulière dans les communautés d’innovation technologique [MIC 20] pour différentes raisons comme nous allons le revoir.

Dans son influent essai, Kirby [KIR 10] montre comment la science-fiction – et dans sa continuité le science fiction prototyping – permet la conception et la mise en scène de technologies innovantes dans des situations d’usage richement détaillées, opérantes et pleinement intégrées à des enjeux de société. La scénarisation de ce que Kirby nomme des prototypes diégétiques (soit des simulations d’artefacts technologiques innovants insérés dans un récit et univers fictif), permet d’associer à la technologie et à son usage performé et performant, un discours voire une vision du monde plus ou moins orientée. Les partis-pris narratifs conditionnent et influencent la réception de ces innovations, qu’ils soient positifs ou négatifs, promotionnels ou alarmistes.

Aidés ou non de conseillers scientifiques, les créateurs de fictions filmiques, font ainsi naitre dans les esprits et diffusent dans la société des solutions innovantes, ce qui favorisent leurs adoption et acceptation lorsque ces technologies voient finalement le jour. Les acteurs de l’innovation technologique (que l’on retrouvera parfois du côté des conseillers) se servent de ces simulations fictives pour ensuite développer des prototypes réels (et éventuellement trouver les financements nécessaires au développement).

D’autre part, au-delà de cette focale des usages technologiques, la science-fiction permet également la création de monde (world-building) alternatifs [ZAI 19] qui vient nourrir des réflexions prospectives et des défis d’innovation à d’autres échelles. La conception de monde répond par ailleurs à d’autres défis d’innovation multi-dimensionnels plus complexes et sociétaux, tels que la transition environnementale, le Web3 ou les métavers qui incorporent des écosystèmes d’usage persistants. Auteur de nombreux essais sur les métavers, l’influent penseur Matthew Ball résume sur son site la définition suivante :

« un gigantesque réseau interopérable de mondes virtuels affichés en 3D en temps réel, qui peut être vécu de manière synchrone et persistante par un nombre illimité d’utilisateurs, avec une sensation de présence individuelle et une continuité de données, comme l’identité, l’histoire, les droits, objets, communications et paiements. » [BAL 21]

Néanmoins, les modalités de création des œuvres de SF audiovisuelle, sont-elles suffisantes pour nourrir une innovation responsable et d’envergure sociétale, c’est-à-dire consciente de ses implications multi-dimensionnelles ?

En s’appuyant sur l’analyse d’un cas précis, le film Ready Player One (Steven Spielberg, 2018), et via une grille d’analyse multi-niveau que nous proposons de tester, nous interrogerons les apports et limites de la SF en réponse à ces défis. Ce film est particulièrement pertinent car il comporte non seulement la mise en scène détaillée de nombreuses innovations technologiques, mais aussi une mise en abîme par la création d’un monde fictif virtuel (soit un prototype de métavers), dans un monde fictif semi-réaliste et situé dans un futur relativement proche. Ceci lui donne une dimension réflexive, critique et prospective sur tous ces sujets qui nous intéressent particulièrement, ainsi que sur l’utilisation de la fiction, sur lequel nous reviendrons dans la discussion.

2 - Défis prospectifs de l’innovation multi-dimensionnelle et responsable

Si les stratégies d’innovation des entreprises étaient traditionnellement basées sur la valorisation de la recherche scientifique et technologique, l’émergence depuis les années 2000 du design thinking [BRO 09], a eu le mérite de changer de perspective et de déplacer la focale de l’innovation. Celle-ci est dorénavant centrée sur le design de solution et la performance de l’expérience utilisateur (Design UX / User Experience) via un processus de creative problem solving. L’approche Innovation by Design et ses ateliers de co-design de solution innovante, s’appuyant sur la co-conception de personas (profils d’utilisateurs) puis la cocréation rapide de prototypes à tester et améliorer, est ainsi devenu une méthode standard aujourd’hui pratiquée par les entreprises du monde entier. Le cheminement s’appuie en amorce sur des séquences de formulation du problème et d’inspiration (où la SF trouve sa place), mais passe en général rapidement au prototypage en vue d’obtenir des « résultats ». Cette méthode, certes très pragmatique comme le sont la discipline et la philosophie du design, montre néanmoins clairement ses limites, voire son caractère illusoire, anecdotique ou décevant.

Citons un ensemble de raisons non exhaustives pour lesquels le centrage de l’innovation sur l’expérience est certes nécessaire mais insuffisante :

1 – Les enjeux et la complexité du développement durable, imposent d’intégrer à la démarche d’innovation une compréhension et une juste conception de toutes les chaines d’impact autour des prototypes (design, production, distribution, consommation et expérience, recyclage, valeurs véhiculées, etc.). L’innovation doit s’inscrire dans des écosystèmes en mouvement et en transition (digitale, environnementale, démographique, etc.). Elle doit intégrer plusieurs niveaux, échelles et perspectives dans son processus et non simplement la focale de l’UX et de l’human-centered design (que l’on ne peut manquer d’associer à l’héritage anthropocentrique de l’Humanisme). Sans s’attarder sur ce point à traiter en soi, le paradigme de l’Anthropocène peut lui-même être vu comme un immense défi d’innovation sociétale visant à faire évoluer les modes de vies vers des usages socio-technologiques durables et résilients : Comment inventer une autre manière « post-humaniste » [FER 19] d’habiter la planète Terre ? Ceci touche aux fondements anthropologiques et aux systèmes de valeurs de toutes les cultures et sociétés, et invite à une redéfinition innovante de la « nature humaine ».

2 – Les enjeux actuels de la diversité, la crise des identités et des inégalités, les mouvements dé- et post-coloniaux qui invitent à sortir du regard, du cadre et du système de valeurs occidentales, impose à l’innovation d’être plus woke, c’est-à-dire plus consciente des valeurs, imaginaires et codes culturels qu’elle véhicule. Au-delà du pragmatisme et de la performance de l’expérience, l’innovation doit prendre le temps d’intégrer à son processus, une interrogation sur les identités et une validation de sa pertinence culturelle via une réflexion esthétique, éthique, sémiotique ou ontologique approfondie qui en augmente et garantit le sens (purpose). Cet approfondissement est également nécessaire lorsque l’innovation touche à des enjeux particulièrement sensibles tels que la santé ou l’intelligence artificielle dont les biais dessinent une complexité psychologique et relationnelle avec l’utilisateur. Notons que cette séquence plus immatérielle voire narrative, peut s’avérer être une puissante ressource d’innovation au-delà de l’usage.

3 – Pour revenir à un niveau plus organisationnel, l’innovation de rupture et la recherche de stratégie de game changer, impose de développer une vision systémique pour comprendre où sont les potentialités, les poches de valeurs et les changements structurels possibles autour d’un métier ou d’un domaine d’activité. Ceci convoque encore une fois, une recherche plus systémique et prospective et un effort de zoom out permettant de capter les tendances centrales et périphériques, avant de se refocaliser sur l’expérience utilisateur.

4 – Certains défis d’innovation de grande ampleur ou distribuée – par exemple l’innovation urbaine ou l’innovation décentralisée via les blockchains qui incluent la création ou la négociation de cadres réglementaires – ne sont pas propices à la conception de prototypes simplement expérientiels. Ils convoquent encore une fois, une fine compréhension de la singularité et de la complexité des enjeux, pour composer des visions multi-dimensionnelles et formuler ce que l’on pourra appeler des scénarios d’innovation prospective, à tester et challenger.

5 – L’émergence des métavers, ces univers virtuels persistants prenant diverses formes (du campus virtuel hyperréaliste aux univers fantastiques des jeux vidéo), transforment le web en un territoire « paradoxal » où les entreprises sont amenées à innover et performer. Le foisonnement des dispositifs technologiques qui y donnent accès et les font exister, ouvre un océan de possibilités expérientielles en voie d’être jalonné. Au-delà de la dimension technologique, ces univers fictionnels et infinis ont la particularité d’être émancipés de la gravité comme de toutes les lois et conventions terrestres, ce qui démultiplient encore leurs potentialités d’expérience innovante. Les métavers convoquent ainsi un niveau d’ingénierie créative inédit, touchant aussi bien au personas et aux identités humaines ou non-humaines, aux usages, aux sites, aux cadres réglementaires et éco/systèmes, qu’aux systèmes de valeurs, imaginaires et croyances. Innover dans ou pour les métavers, présente finalement le même le défi d’innovation multi-dimensionnelle que dans le monde « réel », tout en décuplant la possibilité de recréation de mondes alternatifs. S’y ajoutent en arrière-plan les enjeux de la post-vérité (autre composante du post-humanisme) résultant de nombreux facteurs : trop-plein informationnel et data-déluge [AND 08] ; formation de bulles informationnelles, biais et distorsion de la réalité par les algorithmes ; remise en question de la fabrique de vérité et du régime de la preuve notamment par les blockchains ; boîtes noires et opacité de l’intelligence artificielle ; ambiguïté toujours plus grande entre réel et fiction, et prolifération du fake (fake-news, faux profils, etc.).

3. Proposition d’une grille d’analyse « 5F » (TAC Future Canvas)

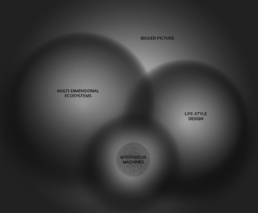

Afin de clarifier la réflexion multidimensionnelle nécessaire à l’innovation – que ce soit dans le monde réel ou pour les univers virtuels – nous recensons cinq niveaux ou focales, ordonnées de la plus petite à la plus ample, à interroger ou clarifier dans une démarche d’innovation :

F1 : Acteurs, protagonistes, entités humaines et non-humaines, identités, ontologies (êtres).

F2 : Usages, situations, codes socio-culturels et modes de vie.

F3 : Villes et milieux de vie, organisations spatiales (ou légale) structurant le vivre ensemble.

F4 : Ecosystèmes naturels, écosystèmes sociotechniques (politique, économie, médias, connaissance, culture, innovation), et chaines d’impact planétaire.

F5 : Visions du monde, bigger picture, systèmes de valeurs, croyances et cosmologies.

A titre d’expérience, nous allons utiliser une grille d’analyse reprenant ces cinq focales (5F), pour voir dans quelle mesure un film de science-fiction tel que Ready Player One contribue à une démarche d’innovation intégrée et responsable. Cette grille résulte également de différentes recherches préalables [BID 21] et d’autres paramètres méthodologiques que nous rappelons succinctement avant de l’utiliser.

Dans un souci de pédagogie et d’inclusivité, le canevas 5F s’appuie volontairement sur un simple principe de zoom out qui permet de facilement appréhender la multi-dimensionalité et de favoriser une appropriation rapide par le plus grand nombre dans des processus d’innovation collaborative. La grille permet l’adoption d’un socle d’exploration, de discussion et de conception commun mais reste fluide, ouverte, sans hiérarchie ou lien de cause à effet prédéfinis qui induiraient une certaine logique et donc des biais. Elle sert de base, de plateforme d’investigation et non de cadre.

Elle permet également de créer des ponts et de la compatibilité méthodologique entre disciplines. Sans nécessairement entrer dans les détails, cette grille ouverte permet d’incorporer les apports d’autres approches évoquées précédemment : le design et toutes ses variantes plus centré sur les artefact et l’expérience comme nous l’avons vu en introduction ; l’ethnographie et l’anthropologie qui approfondissent la question des représentations et intègrent des réflexions plus ontologiques et cosmologiques en plus des usages et modes de vie ; les métiers de la ville (rassemblés sous l’étiquette anglo-saxonne de urban design), aujourd’hui à la recherche de la ville durable et résiliente ; la recherche prospective qui développe des raisonnements systémiques pluriels et évolutifs ; ou encore la Perspective Multi-Niveau (MLP / Multi-Level Perspective) qui soutient des démarches de transition [GEE 05] et dont nous reprenons en les faisant légèrement évoluer, les trois niveaux Micro/F2, Meso/F3, et Macro/F4. Autour de ces trois niveaux centraux et relativement rationnalisés ou rationalisables, nous ajoutons les deux focales des ontologies (F1) et des cosmologies (F5), qui permettent d’introduire des réflexions plus immatérielles et philosophiques nécessaires à l’ère de l’Anthropocène. Ces deux focales qui questionnent nos fondements anthropologiques, nos croyances, et la définition de la condition humaine, laissent la place à d’autres perspectives et pistes d’innovation, de réinvention et de création de monde « post-humaniste ».

Afin de donner quelques repères, le tableau suivant classe dans le canevas 5F les focales dominantes des autres disciplines évoquées. Il pourrait y en avoir d’autres comme nous allons le voir avec la SF.

| Focales → Disciplines ↓ | F1 : Acteurs & Ontologies | F2 : Usages & Modes de vie | F3 : Ville & Milieux de vie | F4 : Eco-Systèmes planétaires | F5 : Imaginaires & Cosmologies |

|---|---|---|---|---|---|

| Design | x | x | ( x) | (x) | |

| Design-thinking | x | (x) | |||

| Anthropologie | x | x | (x) | x | |

| Urban Design | x | (x) | (x) | ||

| Prospective | x | ( x) | x | x | |

| MLP | x | x | x | ||

| World-building | x | x | (x) | x |

Voyons maintenant si et comment un film de science-fiction particulièrement pertinent en matière d’innovation technologique, intègre la réflexion multidimensionnelle demandée par les enjeux actuels.

4. Choix et introduction du film Ready Player One, 2018.

Adapté du livre Player One d’Ernest Cline, paru en 2011, le film de Steven Spielberg, Ready Player One, sorti en 2018, se situe en 2045 dans Columbus, un monde devenu gigantesque ville chaotique suite à une série de crises et un effondrement planétaire. La population est précaire, très peu mobile, « plombée », et s’échappe (escapism) au quotidien dans l’Oasis, un univers de jeux et d’expériences virtuelles crée par James Halliday. Geek visionnaire et solitaire, passionné de jeu et de pop culture, celui-ci est devenu une icône mondiale, parfois comparé à Steve Jobs ou même à Dieu. Inspiré de la plateforme de jeu ouvert Minecraft dont le logo apparait en ouverture du film, et de Twitch le réseau social de joueurs en ligne, également cité par les protagonistes, l’Oasis est typiquement un (prototype diégétique de) métavers, c’est-à-dire un univers virtuel persistant dans lequel s’organisent des interactions sociales.

L’Oasis se démultiplie en de nombreux mondes, tantôt espace de jeu, d’expérience sensorielle extraordinaire, de rencontre et de convivialité, de tourisme ou de sport virtuel, tantôt lieu de combat violent telle que la fameuse planète Doom, considérée comme la zone la plus dangereuse de l’Oasis où se règlent de nombreux comptes. L’Oasis inclut une économie hybride et différents moyens de gagner des credits permettant d’acheter aussi bien des artefacts virtuels (skins, armes, pouvoir, nouvelle vie, etc.), que des biens réels (notamment la tant désirée combinaison sensorielle X1), et offrant ainsi aux joueurs une source de revenus.

Comme Minecraft qui consiste à collecter et exploiter des ressources et est devenu aujourd’hui un espace d’affaire, l’Oasis est aussi une sorte de « machine à sous » ludique où les pièces dégringolent de manière sonnante et trébuchante.

À sa mort, Halliday a lancé un défi planétaire, qui donnerait les clés de l’Oasis au gagnant, et en ferait le propriétaire et maître du jeu à sa suite. Le challenge prend la forme d’une quête, d’une chasse à l’Oeuf de Pâques (Graal de l’histoire), structurée en 3 étapes, en 3 clés que le gagnant doit trouver dans l’Oasis en cherchant des indices que Halliday aurait laissés de son vivant. Ces indices ont tous un lien avec sa vie et le Halliday Journal, sorte de musée virtuel dédié à son histoire (et sa passion pour la pop culture), permet de consulter et revisiter de nombreux épisodes de son existence et de sa mémoire.

Depuis sa mort, la rivalité est à son maximum pour trouver l’œuf, avec d’une part des gamers, fans et passionnés souhaitant sauver l’Oasis, et d’autre part la société IOI (Innovative Online Industries), puissant fournisseur d’accès au métavers, souhaitant en prendre le contrôle et étendre son empire.

Dirigée par Nolan (et un invisible Conseil d’Administration) et en situation de monopole, IOI tient la population via ses technologies innovantes, un réseau de Fidelity Centers, des solutions de crédits et une stratégie marketing plus ou moins aliénantes ou menaçantes. Elle a par ailleurs recruté et ordonné des troupes de sixers qui chassent l’œuf dans l’Oasis et cherchent à recruter, soudoyer ou anéantir les joueurs indépendants trop talentueux, y compris dans Columbus.

Les espaces, équipes et méthodes de travail de IOI reprennent tous les codes du monde corporate actuel, et son objectif est avant tout le profit et la satisfaction des actionnaires. IOI pourrait être une GAFAM qui aurait basculé dans l’action offensive et paramilitaire, et incarne la menace du capitalisme dit « de surveillance » [MIC 19]. L’univers clanique des gamers est, lui, visiblement inspiré des mouvements et communautés alternatives, anarcho-libertaires ou open source (hackers, makers, Anonymous, etc.), servant des engagements a priori plus nobles, depuis l’émancipation et la liberté individuelle jusqu’au bien communs et à l’environnement.

Columbus figure ainsi très manifestement une version dramatisée du monde actuel. Il remet en scène des tensions entre capitalisme innovant (et maillé au complexe militaire) et économie alternative, une tension entre deux visions du monde sur laquelle s’est construite la Silicon Valley et le monde numérique depuis ses origines.

Les héros du film, Wade (Parzival, dans l’Oasis) et Samantha (Artemis), soutenus par trois complices joueurs, et petit à petit tout le peuple de l’Oasis qui se mobilise à leurs côtés, sortiront vainqueurs de ce double défi, celui de la chasse aux clés et à l’œuf, et celui de la bataille contre IOI et les sixers.

Wade est au départ un joueur solitaire et relativement candide, certes très doué et fin connaisseur de la vie de Halliday et de la pop culture, mais sans réel engagement politique ; il est même ouvertement « anti-clan » (sans que l’on sache ce que sont ces clans dans le film). Fasciné par Halliday, il cherche à simplement améliorer son quotidien en s’évadant, en collectant des coins dans l’Oasis et en tentant sa chance dans le concours planétaire. Comme une très large partie de la population « accro » » au virtuel, le sens de sa vie se joue dans l’Oasis où il passe l’essentiel de son temps, y rejoint ses « vrais » amis et y trouve des débouchés inspirants.

Samantha est pour sa part une citoyenne clairement engagée pour à la fois sauver l’Oasis, venger ses parents victimes de IOI, et changer la vie dans Columbus. Elle fait partie d’un clan organisé, La Rébellion, susceptible de mener des actions tels que le kidnapping de Wade pour le sauver des mains de IOI. C’est elle qui initie Wade et le fait basculer par amour dans le rôle de leader charismatique et de sauveur qui prendra, à l’issue de la victoire et du film, le relai (avec ses quatre complices) de Halliday, le père fondateur.

5. Décryptage du film avec la grille F5 : détecter les questions et solutions innovantes

Focus 1 / ONTO : Protagonistes, Identités, Ontologies

| Colombus | Oasis |

|---|---|

| – Personnages fictionnels très normés et proche du monde réel actuel : Wade, orphelin et élevé par sa tante Alice, vivant dans un logement de survie et subissant les violences de ses amants à la masculinité brutale ; Samantha l’activiste, également orpheline et vivant en communauté ; Nolan, le DG de la société IOI ; Halliday, érigé au rang d’icône planétaire ; Og son ancien associé ; voisine âgée arrosant ses plantes (qui serait la « Mrs Brown », le personnage ordinaire que Ursula Le Guin [LEG 79] recommande d’introduire dans les fictions de SF ou Fantasy pour créer un lien empathique avec le lecteur). – Les personnages racialisées, soit les trois autres amis de Wade, arrivent en position de soutien : Aech, Daito et Sho. – Pas de protagoniste transgenre, de corps augmentés ou « post-humains ». – Pas d’animaux ou de créatures. – Pas de présence végétale !! |

– Peuple des avatars avec apparences, corps et vies multiples, doués de super-pouvoirs : voler, se métamorphoser, se recomposer, ressusciter. Les avatars choisis par les protagonistes sont le plus souvent inspirés de figures mythologiques : Wade/Parzival, noble chevalier rejouant la quête du Graal ; Samantha/Artemis, pure et habile déesse de la chasse ; Halliday/Anorak, sorte de Merlin génie initiateur de l’histoire et maître du jeu ; Nolan/ dirigeant opportuniste, sournois et sans foi ni loi, etc. – Nombreux « fantômes » du passé, super-héros, icônes et popstars américains : King Kong, Duran Duran, Mickael Jackson, le clan des Harkonnen, des zombies et monstres issus du film Shining (Kubrick, 1980), – Ambiguïté ontologique du personnage de Halliday qui confirme ne pas être un avatar lorsqu’il remet l’œuf de Paques dans l’Oasis à la fin du film… |

Le film montre très bien la relation intime et créative que les joueurs ont avec leurs avatars, qui sont autant de costumes enfilés pour se montrer, plaire, faire peur, se cacher ou se fondre dans la masse. Ils ont tous néanmoins un double principal auquel ils s’identifient et dans lesquels on peut reconnaître une version fantasmée, totémisée ou héroïsée de leur personnalité, sans forcément conserver le même genre.

Leurs choix de personnage reprennent des figures archétypales : le sauveur (Wade), la princesse (Samantha), le diable (Nolan), Dieu, créateur de monde (Halliday), le sage (Og), les chevaliers combattant (les 3 amis), la sorcière (la complice de Nolan), etc.

Le film n’apporte pas de solution innovante sur ce point mais montre clairement les problèmes de confiance que suscite l’usage de doublure dans les univers virtuels et plus généralement l’ambiguïté identitaire typique de l’ère post-humaniste. Il montre également très bien les implications du passage de l’anonymat dans l’espace du jeu au statut de figure publique et politique devant jouer un certain rôle et devenir responsable.

L’innovation dans les métavers ludiques doit résoudre cette tension de l’identification (quelle « vérification d’identité » possible ?), de l’action et de la responsabilité « pour de vrai » vs « pour de faux ».

Focus 2 / MICRO : Usages et modes de vie socio-culturels

| Colombus | Oasis |

|---|---|

| – Usages du quotidien montrant de manière très succincte, une vie de foyer américain actuel, précaire, recomposé, aliéné au crédit, mais suréquipé de technologies de connexion précieuses et convoitées, pour s’échapper (escapism). Le film est centré sur ces expériences de connexion et d’immersion, laissant au second plan tout ce qui relèverait de la vie ordinaire, à part une pointe de romance et d’amour, passage obligé du cinéma grand public. La romance renforce la dimension émotionnelle du film et des technologies proposées. L’amitié qui unit les joueurs est également au cœur du film. – Large éventail de technologies innovantes de connexion : casques de réalité virtuelle, consoles, gants, sticks, combinaisons, tapis de simulation de course avec systèmes de suspension, cabines immersives, etc. – Séquences intéressantes sur le sens et l’expérience du toucher dans les usages, simulations et immersions numériques. – Pas de mobilité innovante à part des drones de livraisons et de surveillance. – Personnel de IOI composé de salariés conventionnels et de troupes de sixers qui travaillent dans une sorte d’usine à cabines de combat virtuel. – Mobilisation des joueurs de l’Oasis qui descendent et combattent dans les rues. |

– Aperçu succinct en introduction des univers courants où les usages sont essentiellement divertissants : surf, voyage spatial, expérience sensorielle, tourisme, lieu de sociabilité. – Série d’épreuves d’inspiration mythologique pour trouver les clés et l’œuf : course, résolution d’énigme, affrontement avec des monstres, labyrinthe, etc. – Epreuve immersive de confrontation à la peur du passé par une descente aux enfers dans l’univers clos du film Shining dont le décor est reconstitué à l’identique. – Nombreuses épreuves de guerre spectaculaire sur la planète Doom où se jouent les combats entre sixers et gamers. – Nombreux artefacts magico-technologiques ou magico-fantastiques : véhicules s’auto-transformant, écran virtuel projeté dont peut s’extraire une caméra volante, grenade pour remonter le temps, orbe créant un dôme de protection millénaire. – Accès à la mémoire de Halliday dans son musée virtuel, le Halliday Journal, immeuble uniquement accessible dans l’Oasis et composé de vitrines où peuvent être rejouées des séquences de son existence à échelle 1. – Omniprésence de la pop culture américaine qui crée une ambiance fun et festive. – Plusieurs expériences de dancing aérien particulièrement enchantées. |

Le film met en scène un fantastique catalogue de solutions technologiques très abouties et que l’on peut clairement qualifier de prototypes diégétiques, très bien mis en scène et en récit, avec un niveau de détail remarquable. Sans la dénoncer, le film ne cache pas la désirabilité addictive de ces produits devenus « vitaux ». La combinaison sensorielle X1 qui permet d’activer le sens du toucher dans la relation virtuelle est prête à être lancée sur le marché. Le Halliday Journal pourrait être vu comme un prototype de musée virtuel.

Aucune mise à distance des usages de la guerre ; les combats sont au cœur de l’Oasis et du film (comme une très large partie des films de SF qui sont aussi des films d’action).

Point d’innovation à ausculter, la porosité et la frontière « phygitale », où physique et virtuel sont sensés fusionner ou du moins s’entremêler (l’un des enjeux du métavers), est aussi très bien simulée et mise en scène à plusieurs reprises :

– L’écran immatériel mais tactile (repris de Minority Report) est augmenté d’une nouvelle fonctionnalité, avec la possibilité d’en extraire une sorte de boule caméra qui parait tout à fait matérielle. Reste à régler le défi de la re-matérialisation de l’information lumineuse…

– Possibilité, lorsque le corps est en immersion totale dans la cabine, de créer une confusion totale entre expérience réelle et expérience virtuelle et ainsi d’extorquer de l’information et de prendre le pouvoir sur Nolan.

– Descente dans les rues de Columbus des gamers combattant dans l’Oasis et se rejoignant sur la planète Doom, qui montre comment le jeu virtuel pourrait se transformer en soulèvement populaire.

– La relation amoureuse peut visiblement s’engager dans l’Oasis, l’érotisme y ayant même sa place grâce à la combinaison, mais le film insiste sur la nécessité de vivre la relation dans le vrai monde, ce qui demanderait une forme de courage individuel.

– L’argent gagné dans l’Oasis est utilisable dans Columbus et rappelle le caractère profondément fictif de la valeur de la monnaie, sujet que l’on retrouve au cœur de la valorisation très incertaine des crypto-monnaies et du Web 3.

Focus 3 / MESO : Ville et Milieu de vie

| Colombus | Oasis |

|---|---|

| – Columbus est une ville-monde, une Global City [SAS, 01]) qui aurait gagné l’ensemble de la planète. – Trois typologies urbaines sont reconnaissables : gigantesque ville informelle (entre campement et bidonville) qui semble s’étendre à l’infini, faite d’empilement de container, de caravanes et de véhicules abandonnés, et où survit une large partie de la population ; quartier alternatif ressemblant aux squats de Detroit et où la Rébellion s’organise une vie slow ; et quartier d’affaire où se situent les activités de IOI (tourné dans la ville de Columbus, pas très loin de Détroit). – Ample population piétonne. – Très nombreux drones de livraison ou de surveillance. – Pas de solution de mobilité autre que des voitures et vans très actuels ; la population est immobilisée, sans perspective de mobilité (matérielle ou sociale). |

– Peu d’informations et de vues d’ensemble des sous-univers de qui ressemblent à des parcs à thèmes virtuels purement divertissant ou lieux de combats, – Perspective d’une ville ressemblant à un New York augmenté dans la première épreuve où les joueurs équipés de super-véhicules s’engagent dans une course folle démarrant au pied de la Statue de la Liberté. – La course traverse différentes strates de réalité, structurées par une grille verte spatialisée, hybridant le vocabulaire graphique de la conception 3D et celui de la grille de l’urbanisme (qu’elle soit réelle comme le quadrillage de NY, ou utopique tels que les grilles infinies de Archigram ou les grilles spatialisées de Yona Friedman). – Immersion dans l’univers clos du film Shining. – La planète Doom s’étend à l’infini et présente un aspect hostile, désertique ou glacière. |

Ici la ville est typiquement américaine et oscille entre mégapole post-industrielle en déconfiture et parc à thème divertissant.

Columbus est un mix de la vraie Columbus, Ohio et de Détroit, ville emblématique de la motor-city américaine, construite pour et autour de l’industrie automobile, et ayant fait une faillite retentissante en 2013. À noter que Columbus, discrète capitale de l’Ohio inconnue hors des USA, est la ville où se trouve le siège du Programme de cybersécurité/surveillance GSM-O II, du Department of Defense américain, non sans lien avec la société I0I du film.

La seule ville que l’on voit dans l’Oasis ressemble plus à NY avec la Statue de la liberté servant de point de départ à la course de la première épreuve, et un ensemble de gratte-ciel. En dehors de cette scène, l’Oasis se présente comme un ensemble de tableaux immersifs.

Des codes et des tendances esthétiques urbaines sont visiblement reconnaissables mais on ne détecte pas de réelle innovation ou réflexion urbaine en arrière-plan. L’histoire n’apporte aucun indice sur des infrastructures urbaines (énergie, eau, mobilité, accès web, etc.), sur la gouvernance, la vie de quartier, les écoles, le commerce, les lieux de production, de sociabilité, de sport et de cultures, etc. L’intervention d’une police à la fin du film laisse à penser qu’il y aurait une autorité (municipale, de comté, d’État ?) sans en donner le moindre détail.

Comme bien des films de science-fiction, la ville sert de décor, très spectaculaire voire caricatural, avec quelques vues panoramiques et quelques coins de rue qui permettent de situer l’action, mais elle n’est pas pensée en tant que telle, et ne fait l’objet d’aucune innovation particulière. A part la descente des combattants virtuels dans la rue (voir F2), le film ne donne pas à sentir les solutions et implications urbaines d’une vie collective se jouant essentiellement online, dont on sait pourtant combien elle impacte le vivre-ensemble et la fabrique de la Cité. Les notions de développement durable et de résilience urbaine sont absentes du film.

Focus 4 / MACRO : Ecosystèmes et intégration planétaire

| Colombus | Oasis |

|---|---|

| – Pas d’horizon et de vision planétaire autre que celle de la ville-monde de Columbus, Global City devenue Urban Globe, là encore très américain. – Absence totale de nature et de réflexion environnementale ; la catastrophe a déjà eu lieu. – Pas de compréhension des systèmes de ressources, de productions, d’échange, de médias, d’éducation, de culture, etc. – La culture semble même appartenir au passé avec la célébration des icônes américaines des années 70-80 que l’on va chercher dans le métavers et l’Oasis. – En matière de gouvernance, il y aurait une emprise menaçante de la société IOI qui ferait sa loi mais présence in fine d’une police américaine conventionnelle (municipale ou d’État) qui arrête son dirigeant et sauve l’œuf des mains de Nolan et IOI à la fin du film. – Pas de débat politique ou géopolitique qui inclurait d’autres peuples ou nations. – Pas de système de croyance et de religion visible, à part Halliday qui est associé à la figure de Dieu. – Ce qui fait vivre le peuple c’est l’accès à l’Oasis comme échappatoire à une vie difficile et précaire (voir F5). |

– L’Oasis constitue un monde refuge et un eldorado, face à un monde réel anéanti, et incarne une forme d’utopie. – Pas de compréhension des technologies (distribuées ou non, intelligente ou non) qui sous-tendent et façonnent (les images) de l’Oasis. – Pas de vue d’ensemble des métavers/Oasis. – Pas de vision structurée des systèmes et des lois qui les régiraient ; les comptes se règlent à l’ancienne par le combat. – Au-delà du divertissement et de l’aventure, une énorme place est donnée à la guerre, omniprésente comme dans de très nombreux films de science-fiction et jeux vidéo, bien loin des réalités sociétales du monde occidental ou de celles de zone de conflits réels. – Tension clé sur la question des règles du jeu entre Halliday, qui ne voulait pas de règles et rester dans le pur jeu de divertissement, et son ex-associé Og, qui considérait nécessaire de définir des règles étant donné l’impact socio-politique de l’Oasis. – Les solutions (innovantes ?) proposé sont 1/ la fermeture de l’Oasis deux jours par semaine, pour réaffirmer que la « vraie » vie se joue dans le monde réel, et 2/ la mise en place d’une gouvernance partagée entre Wade et ses quatre acolytes (sorte de Club des 5) à la tête de l’Oasis sans qu’aucun détail ne soit donné. |

Le film met très bien en scène des problématiques systémiques d’économie politique et d’arbitrage (ou de croyance) entre libéralisme, néo-impérialisme corporate, régulation étatique, émergence des métavers et promesse d’un Web3 libertaire et décentralisé. On ne peut cependant pas dire qu’il y ait une réelle innovation en la matière. Ces thèmes sont évoqués en arrière-plan de la narration et de l’action mais ne sont pas traités avec un haut niveau de conception et de détail. Le film a valeur de simple illustration et non de prototype à cette échelle.

Les défis d’innovation actuels tels que la transition environnementale ou la fabrique de la preuve sont totalement absents. L’accès et la gestion des ressources planétaires, la diversité culturelle, la multipolarité géopolitique, etc., ne sont jamais abordés ou évoqués.

D’autre part, Columbus évoque aussi la figure de Christophe Colomb, célébré aux USA et sur tout le continent américain comme le découvreur du « Nouveau Monde ». Columbus, serait ainsi l’ancien Nouveau Monde, tandis que l’Oasis (c’est-à-dire le métavers et le Web3), serait le nouveau Nouveau Monde (américain), porteur de nouvelles promesses d’avenir et de liberté décentralisée. L’Oasis représente autant le paradis que le far west, frontière armée de toutes les libertés. L’univers du film (ce que les cinématographes appellent la diégèse), est en réalité incroyablement américain, comme l’essentiel des productions de science-fiction hollywoodienne, et comme l’essentiel des technologies numériques issues de la Silicon Valley.

Comme bien des films de Spielberg, maître du cinéma de divertissement grand public, le film est une célébration du couplage entre technologie numérique et industrie du divertissement, et du soft-power américain. La SF est l’un des puissants artisans des imaginaires socio-techniques associés au numérique (et de facto à l’innovation qui s’y rapporte).

Focus 5 / COSMO : Cosmologies, vision du monde

– Le « vrai » monde est un monde qui s’est effondré ou délabré pour des raisons climatiques et socio-économiques non-expliquées ou présentées comme une continuation naturelle du monde d’aujourd’hui.

– Le film est porté par une vision du monde libérale, occidentale et même américano-centrée, où la vie est dure, il faut survivre et se battre pour être heureux et libre ; l’accès au divertissement et à la fiction, permet d’oublier la dureté de l’existence et de s’échapper (escapism). Le paradis/métavers n’est pas une promesse post-mortem mais un parc à thème virtuel, d’autant plus désirable et désiré, qu’il est accessible au quotidien. Il est cependant empreint de nombreuses croyances et véhicule des archétypes mythologiques.

– Wade et Halliday sont tous les deux des figures types du super-héros engagé pour guider et libérer le peuple, un message universel que l’on retrouve au cœur de nombreuses mythologies et religions.

– On peut revoir l’histoire du film sous le prisme du Christianisme : Halliday est explicitement présenté en Dieu bâtisseur de monde, mais emprunte aussi à la figure du Christ, lorsqu’il réapparait/ressuscite le jour (de la remise de l’œuf) de Pâques.

– Lui et son avatar incarnent une sorte de sagesse divine en laquelle on peut croire et avoir foi, qui élève les esprits par son charisme et ridiculise la rationalité bassement matérielle, pragmatique et business de IOI, Nolan et les sixers. Sa passion et son engagement de puriste pour les icônes de la pop-culture (les saints), lui donne une aura et un pouvoir sur les âmes, notamment celle d’inciter à trouver refuge et sens à l’existence dans l’Oasis (en s’y connectant quotidiennement grâce aux technologies). Si les technologies sont addictives et aliénantes, ce serait pour la bonne cause, pour un véritable accès au bonheur (et même à l’amour, comme le déclare Wade dans sa vibrante déclamation publique). Le métavers est ainsi porteur d’une promesse d’émancipation et de rédemption.

– Le film ne laisse pas de place à d’autres visions cosmologiques et plurielles de l’existence, qu’elles soient non-dualistes et ne faisant pas de séparation entre réalité et fiction, animiste et donnant une intentionnalité ou une autonomie aux non-humains, religieuses et portées par exemple par la quête d’élévation spirituelle plutôt que matérielle, ou quantique avec par exemple, des distorsions ou étrangetés spatio-temporelles.

Au-delà des artefacts conçus et mis en scène (F2), la vision du monde portée par le film ne présente pas réellement de caractère innovant. À cette échelle, il n’apporte aucune solution crédible ou issue possible aux grands défis d’innovation tels que la réparation et résilience environnementales. L’Oasis et le métavers (le Web3), serait des vecteurs de justice sociale mais la démonstration n’est pas déroulée dans le film.

Le film interroge plutôt les promesses passées et présentes de la modernité technologique et numérique censées sauver le monde. Les icones de la pop culture américaine et les figures de la Silicon Valley citées reflètent les imaginaires collectifs de Columbus. Or ces icônes appartiennent toutes à un lointain passé – le film se situe en 2045, tandis que les références culturelles datent des années 1970-80 -, comme si l’Oasis incarnait aussi une forme de nostalgie des grandes heures américaines, avant l’effondrement, lorsque naissaient les technologies numériques dans la Silicon Valley dans les années 80. Dans la première épreuve du jeu, l’indice donné par Halliday, consiste justement à retourner dans le passé à toute vitesse. Comme de nombreuses productions de SF, le futur est teinté de réminiscence d’un passé romancé.

Le film se finit par la remise de l’œuf dans la chambre d’enfant de Halliday, berceau de l’Oasis dans les années 70-80. L’Oasis, le film, comme de nombreux films et productions de science-fiction américains, sont profondément ancrés dans l’imaginaire et l’univers régressif de l’enfance et de la chambre de petit garçon jouant à se faire peur avec ses jouets de combats fictifs, portés par des rêves et des récits de chevalier sauvant le monde et libérant le peuple. Ces images universelles qui font vibrer le cœur de tous les petits garçons (et de petite fille dans d’autres types de film) autour de la planète, est l’une des clés du succès du cinéma américain qui sait si bien activer les rêves et la liberté narrative de l’enfance. L’innovation à caractère ludique, réactive également ces joies et récits de l’enfance, un âge où la magie a sa place, où tout semble possible mais où le poids des conséquences et des responsabilités n’est pas encore mesuré. Ceci n’est pas nécessairement négatif, mais une démarche d’innovation multi-dimensionnelle et justement responsable nécessitera de corriger ces tropismes.

En arrière-plan, et parmi d’autres questions universelles à investiguer, celle du genre est traitée de manière finalement assez conventionnelle. Même si elle est très émancipée, audacieuse et combattive, l’héroïne féminine, Samantha/Artémis, qui, bien qu’elle soit celle qui initie, sauve et propulse Wade, ne tient que le second rôle de soutien au héros. Idem pour les figures racialisées qui restent en soutien. Le pouvoir se négocie entre trois hommes blancs, Halliday, Nolan et Wade.

6. Discussion : révéler l’instrument de la fiction

Le film s’avère très efficace pour mettre en vie un riche arsenal d’artefacts technologiques réels et virtuels innovants. En mettant en scène avec un haut niveau de détail et de narration ces équipements, il active de manière très crédible et avec force les leviers du Science-Fiction Prototyping évoqué en introduction. À noter que le film aurait probablement eu plus de résonnance s’il était sorti en 2021, année de consécration planétaire des métavers, marquée par le changement de nom de Facebook devenu Meta.

Mais selon notre grille d’évaluation, il reste cependant très insuffisant voire discutable en matière d’innovation multi-dimensionnelle et responsable, et d’autant plus si l’innovation porte sur la conception de métavers. Contrairement à ce que montre Ready Player One avec son enfilade de parc à thèmes virtuels, le métavers inclut de nombreuses dimensions de la société et n’est pas qu’un territoire de divertissement fictionnel.

Sur les cinq focales retenues, la deuxième centrée sur les usages et l’expérience, c’est-à-dire sur l’action dans le langage cinématographique, est la seule à être approfondie et à présenter des innovations. Les autres dimensions sont plus ou moins développées, restent implicites et ne présentent pas de valeur de prototype innovant d’aucune sorte. Ces autres dimensions consolident la consistance de la focale de l’action, renforce sa théâtralité, mais lui servent essentiellement de décor spectaculaire, qui a surtout besoin d’être cohérent et non multi-scalaire et innovant [ZAI 19].

Il est bien-sûr permis de penser que d’autres films (de SF ou non) sont susceptibles d’investiguer ces autres dimensions et d’y structurer des propositions innovantes.

Mais le principe et le format fondamental du cinéma de fiction – à la différence de vidéo d’art par exemple qui peuvent suivre des logiques de monstration très différentes – restent d’être essentiellement rivé à l’action et aux acteurs par le prisme de la caméra. Les vues panoramiques sont possibles et fréquentes, mais l’approche simplement visuelle ne permet de restituer ou d’explorer la complexité des autres dimensions. Telle est la limite des processus de world-building cinématographique. On voit d’ailleurs la difficulté d’adaptation cinématographique et l’obligation de simplification d’œuvres littéraires de SF beaucoup plus élaborées sur ces autres strates – à voir dans un autre article, dans quelle mesure la littérature de SF permet d’innover.

D’autre part, rappelons que les films de science-fiction n’ont pas vocation per se à promouvoir l’innovation responsable. Ils restent des productions culturelles de divertissement dont l’objectif est la fabrique de sensations, d’émotions (notamment par l’empathie ou l’identification avec les personnages), et de récits fictionnels.