Towards Alien Cosmologies, prospective topology of a refoundation…, FHAP#4, 2020

Towards Alien Cosmologies

Prospective topology of an anthropological refoundation

Essay, diagram and photomontages, FuturHebdo Anthologie Prospective #4, Paris, 2020.

Written during a COVID crisis dramatically shaking the entire planet, accelerating the feeling of insecurity and showing how radical and sudden change can be, this essay tests a new version of the TAC diagram, here used as a canvas to map the critical future challenges humanity is facing at different scales – spatialization of topics.-

The analysis reveals the movement of anthropological refoundation and the change of world at work (becoming the raison d'être of TAC Future Lab). It also makes clear the need to explore new foresight approaches able to embrace this very broad spectrum of transformation (Axis 2), and relevant, the contribution of Art (Axis 3).

-

Among many other facets, this prospective panorama highlights how learning processes are essential levers for transforming the world.

Écologie de la peur

La crise du coronavirus en fait la flagrante démonstration, la peur est une émotion d’une puissance extraordinaire, capable d’influencer chaque geste de notre quotidien et plus largement nos modes de vie, au point de faire s’arrêter le monde en quelques semaines : Gestes barrières, distanciation sociale, télétravail, dé-mobilité, disparition de l’urbanité, isolement, dépendance digitale, suspicion généralisée, injonction morale, surveillance et police des mœurs, recul démocratique ne sont que quelques aspects de l’impact profond que produit la menace du virus. En réalité, c’est la peur de la mort et de la maladie, composantes pourtant essentielles de la vie, de la nature et de l’humanité, que nous refusons et cherchons à éviter par cette mise à l’arrêt brutal de la planète. Ces peurs ancestrales sont au cœur des processus de construction des civilisations où l’humain invente des manières d’habiter le monde pour se sauvegarder et conjurer ses angoisses existentielles, qu’elles soient physiques et psychologiques.

La crise du coronavirus exacerbe également la prise de conscience environnementale, le sentiment de finitude, de culpabilité et d’une certaine absurdité de notre modèle socio-économique, voire la croyance superstitieuse d’une revanche de la nature sur l’homme devenu nuisible, et in fine l’urgence de changer de paradigme. D’autres facteurs tels que l’intelligence artificielle ou les migrations, s’agrègent à cette pelote d’inquiétudes qui gonfle sournoisement dans nos intériorités.

Tout ceci vient consolider la peur de l’effondrement, de la précarité, de la rupture socio-politique, et plus généralement la peur de l’avenir. La peur, le doute et la perte de confiance ont envahis les esprits sans que de nouveaux horizons n’apparaissent, le pire étant que la crise du virus montre que le choc systémique est possible, et rend tout à coup plausibles et crédibles les scénarios de burnt-out globalisé. La Menace est bien réelle. Cet état de stupeur qui nous laisse groggy est plus que dangereux car il mobilise les instincts les plus conservateurs, ferme, rétrécit les esprits, mais aussi nous rappelle la fébrilité inquiète de notre humanité profonde. Si les dernières décennies et la société de consommation ont été téléguidées par une aspiration décomplexée à la liberté, au plaisir, à l’hédonisme, les entreprises et les médias ayant été les chantres de l’instrumentalisation des mécanismes émotionnels du désir et de la jouissance (économie libidinale), il semblerait que la peur prenne actuellement le relais de la gouvernance tacite de nos usages et décisions.

Besoin de prospective et cosmologies futures

La situation requiert d’urgence un travail de prospective non pas prédictif mais « inspirationnel », pour ouvrir l’horizon, ébaucher de nouvelles visions du monde et recréer des scénarios de résilience possible pour sortir de cet état précaire. La prospective est là pour donner des clés, pour aider à se ré-approprier l’avenir et retrouver l’espoir d’une certaine sérénité collective. La connaissance, celle qui produit un sentiment de clarté et apaise nos élans émotionnels de croyance extrême telle que celle de la fin du monde, doit être au cœur de cette reconquête du futur. L’exercice est ambitieux mais tentons d’ouvrir de nouvelles perspectives anthropologiques, de préfigurer des topologies de l’avenir, et d’imaginer de nouvelles cosmologies prospectives (vision du monde) que nous proposons d’appeler les Cosmologies Alien. Celles-ci forment un “paysage” futur dans lequel s’organisent des questions et des topiques comme autant de variables et de strates spatiotemporelles avec et sur lesquelles construire des visions du monde et des scénarios futurs.

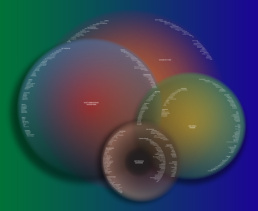

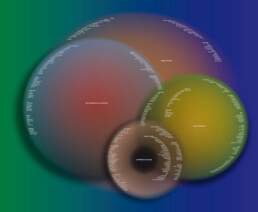

Comme le futur, ce paysage est flou, ambivalent, mouvant et résolument spéculatif. Par le diagramme ci-contre, qui reste une “vue d’artiste”, nous proposons une topologique critique permettant de structurer une pensée de l’avenir en 4 sphères non-hiérarchiques et combinables de nombreuses manières. Le principe du diagramme est un outil mental pour ordonner des raisonnements en différents prismes, et non de livrer une vérité quelconque.

Comme nous allons le voir, la première sphère revient sur les incertitudes ontologiques qui concernent aussi bien l'homme, que toutes les espèces et y compris les intelligences artificielles. La deuxième prend le prisme des usages et des interactions par lesquels se forme la "bulle" de nos modes de vie. Marqueur de l'ère digitale comme celle de l'Anthropocène, la troisième sphère prospective, opère un large changement d'échelle et réinterroge l'enchevêtrement de tous les écosystèmes planétaires qu'ils soient naturels, socio-politiques, économiques, culturels, cognitifs (dont la science) ou technologiques. Enfin une quatrième sphère plus symbolique permet de revisiter les systèmes de croyances et les modèles cognitifs par lesquels l'humanité construit ses relations au monde et y compris sa dimension prospective comme nous le verrons en conclusion. C'est là que s'y redessinent les Cosmologies Alien dont nous proposons une grille flottante.

Nous sommes tous des Aliens, diversité ontologique et frontière de l'humain

Dans un entretien donné au Monde le 20 Mai 2020, l’anthropologue Philippe Descola déclarait sans ambages “Nous sommes devenus des virus pour la planète”, comme une sorte d’intrus, prédateur et nocif, ayant besoin de détruire pour vivre. Sans forcément valider ce point qui révèle le niveau de culpabilité que l’humanité s’impose à elle-même à l’aune de l’Anthropocène, il est cependant vrai que nous ne savons toujours pas très bien ce que nous sommes. L’homme reste un étranger à lui-même, une sorte d’alien.

Repartir de ce point permet de remettre en question nos fondements anthropologiques dont l’essentiel est né en occident au XIXe siècle et reste teinté d’une certaine vision du monde. Tout ce qui définit les contours de l’humain est aujourd’hui en question : sa corporéité dorénavant augmentée ou dégenrée ; sa reproduction artificialisée ; son cerveau plastique et manipulable ; son intériorité abyssale ; l’autonomie de sa conscience et son libre arbitre dont nous ne sommes plus tout à fait certains ; la construction de la subjectivité et de l’identité toujours plus complexe, multiple et influençable pour ne citer que quelques facettes du problème…

L’homme n’est pas le seul à faire l’objet d’une viscérale incertitude ontologique. Pensons à la bio-ingénierie et aux biotechnologies dont l’inventivité donne corps à de nombreuses espèces d’un nouveau genre, ou encore aux intelligences artificielles (IA) ces entités algorithmiques dont les boîtes noires font preuve d’autonomie dans leurs prises de décision, restent hermétiques, inexplicables et ce même par leurs concepteurs.

Les enjeux légaux autour des véhicules autonomes montrent que ce n’est pas une hypothèse extravagante de doter les IA d’une forme de personne morale pour définir et réguler leur part de responsabilité. Et quid de ces avatars, mèmes, bots et assistant personnels qui peuplent la sphère virtuelle et sont devenus d’influentes figures de société ? Comme certains l’imaginent du coronavirus, est-ce raisonnable de leur prêter une forme d’intentionnalité ? Du côté de la Nature, parmi de nombreuses avancées récentes, les hypothèses d’une intelligence du règne végétal perturbent encore une fois les contours de ce qu’était censée être la “nature humaine”, cet être doté de raison, un concept bien flou et ébréché lui aussi.

Explorer et ouvrir de nouvelles cosmologies alien, c’est acter cette nécessité d’une refondation ontologique et anthropologique pour mieux comprendre comment l’humanité peut reconstruire une relation sereine à l’existence, à son milieu de vie, au cosmos et au futur. Dans la première sphère d’interrogation prospective, nous proposons de repartir de notions plus élémentaires de diversité corporelle et cognitive permettant de déclassifier les entités ontologiques et de concevoir de nouvelles expressions et définitions de l’être.

Apprendre et négocier avec l'Alien, diversité relationnelle et collaborative

Dans cette deuxième sphère d’interrogation prospective, l’idée est de se focaliser sur les usages et les interactions qui façonnent et mettent en scène les modes de vie. Les mutations actuelles montrent que toutes les grandes catégories qui structurent les schémas anthropologiques sont en train de bouger : santé, alimentation, famille, sociabilité, vie amoureuse, travail, production, échange, création, savoir, citoyenneté, pratiques religieuses, autorité, pouvoir, tous ces grands cadres sont aujourd’hui très fluides, enchevêtrés (comme on peut le voir dans un tiers-lieu par exemple) et sont en train de se métamorphoser.

Les transitions tendent actuellement à redistribuer tous les rôles et à bousculer tous les formats d’usages. L’équation environnementale est le moteur d’une réorientation profonde des usages de production, d’une requalification de toutes nos relations au vivant et d’un réagencement spatio-temporel des arts de vivre. De même, il est devenu très évident que nos interactions digitales et technologiques perturbent tous les processus de trans-individuation, de collaboration, d’échange et de création de lien. Si l’innovation centrée sur les usages est au cœur de cette deuxième sphère d’interrogation prospective, notons qu’en arrière plan il s’agit plutôt d’une question de formation-déformation des usages et de design d’habitus.

A ce titre, et en miroir de nos relations au vivant (dont les virus font partie ne l’oublions pas) et aux humains, les processus de test & learn et de machine-learning montrent de nouvelles facettes de l’apprentissage par lequel se forment pratiques, collaborations et relations.

Ce développement relationnel homme-IA (alien-to-alien) mobilise tout un éventail émotionnel par lequel se tisse un engagement de l’ordre des sentiments et de l’attachement. Est-ce de la co-dépendance, de l’aliénation, de la complicité, de l’amour (avec sa composante de haine), de la subordination, de l’autorité, de l’assignation ?

Bien au-delà de ses composantes technologiques ou fonctionnelles, les usages autour de l’IA s’avèrent être un laboratoire d’exploration de la diversité relationnelle, collaborative et culturelle qui contribue à la redéfinition des modes de vie. Et avec elle vient la question du pouvoir et du droit de l’humain sur le non-humain. Quelle répartition de la légitimité et de l’autorité est envisageable ? Le féminisme rappelle combien il a paru évident et éthiquement correct au genre masculin d’imposer son autorité pour subordonner ce qu’il a lui-même appelé le “genre féminin”, et ce à grand renfort d’archétypes qu’il a aussi lui-même conçus. La redistribution des rôles, des usages et des modes de vie post-humain et post-anthropocène ne peut faire l’impasse d’une auscultation fine des constructions et jeux de pouvoir entre aliens humains et non-humains, et y compris leurs argumentaires éthiques.

Troubles et résilience éco-systémiques

Tout ceci nous amène à notre troisième sphère d’interrogation prospective, dans laquelle se ré-agencent là encore tous les grands cadres structurant de l’art de vivre ensemble planétaire, qu’ils soient naturels et territoriaux, légaux et politiques, organisationnels et économiques, éducatifs et académiques, ou culturels et techno-médiatiques.

Le paradigme de l’Anthropocène et de la transition digitale induit une réorganisation systémique de tous ces grands écosystèmes, en vue d’une résilience générale dont on sait qu’elle n’est pas envisageable en silo et à l’échelle d’un seul territoire. La recomposition de nouvelles cosmologies prospectives se joue résolument à l’échelle planétaire voire de l’atmosphère car l’enveloppe satellitaire ne peut être mise de côté, par exemple pour le développement de la 5G. A ce titre, et c’est tout le paradoxe de l’Anthropocène, le changement climatique, les risques qu’il représente, et la prise en compte de l’environnement mobilisent un effort sans précédent de géo-ingénierie dont les vertus restent plus qu’ambigües. Que ce soit pour réduire les émissions, veiller à l’accès de tous à l’eau, anticiper les catastrophes et optimiser les ressources, l’intelligence artificielle déploie déjà ses algorithmes pour fixer ces grandes équations d’une complexité infinie.

De même, d’un point de vue économique, comment le capitalisme peut-il muter pour introduire dans son équation la planète Terre, cette entité finie à qui nous devons notre condition d’existence ? Tous les codes de l’utilité, de la création de valeur, de la propriété et de la prospérité sont en cours de refondation, et les nouvelles formes de comptabilité en triple capital n’en sont qu’à leurs balbutiements.

Comment cultiver une diversité légale pour explorer ces nouveaux schémas d’arbitrage et systèmes de valeur(s) avec suffisamment de distance pour éviter les biais idéologiques ? Autour de ces questions vient celle de la Science dont le trop plein informationnel (data-déluge) a aussi mis en crise les fondements méthodologiques de fabrique d’une vérité universelle. L’ère de l’Anthropocène et de l’IA est aussi celui de la post-vérité où les usages de désinformation, parfois déployés à très grande échelle via les réseaux sociaux, troublent la sphère socio-culturelle. Comment dès lors sentir et décrypter les jeux de soft-power entre ces différents écosystèmes en voie de métamorphose et produisant un effet de brouillard, pour ouvrir de nouvelles cosmologies alien redonnant une forme de perspective ?

Pourrions-nous imaginer une Terre apprenante et résiliente en laquelle placer notre confiance pour vivre notre humanité sereinement ?

Terra Incognita et Science du Futur

Si les deux sphères d’interrogation précédentes centrées sur les usages et les écosystèmes, prennent une approche assez matérialiste de l’existence, cette dernière sphère revient sur les régimes de valeurs et les jeux de langage qui conditionnent leurs orientations, et touchent également à la première. Comment appréhender cette sphère spéculative qui défie la rationalité et où l’homme ne cesse de négocier sa part d’absurdité, d’inconnaissance et d’incertitude ? Avec elle comment investir les potentialités de l’expérience extra-terrestre, ou encore orchestrer la diplomatie environnementale et digitale, amenée, on le voit déjà, à se tendre à l’avenir, au risque de devenir irrationnelle et soumise aux pulsions morbides inhérentes à l’humanité.

L’art du langage reste l’ultime ressource de mise à distance de cet espace mental et cosmologique qui traverse l’humanité individuellement et collectivement, dans des figures de continuité que la théorie des imaginaires et la science quantique démontre partiellement.

Concevoir de nouvelle cosmologie alien induit de considérer la relation humaine à l’immatériel, à l’invisible, au cosmos, au passé et au futur, cet autre alien et terra incognita. La diversité des héritages culturels et cosmologiques doit nous aider à décoloniser et réinventer nos grilles de lecture de la condition humaine, notamment en redonnant sa place à l’incertitude, au spéculatif, au projectif et au futur, ce grand absent de la science anthropologique.

La fabrique de vision prospective est une composante de l’art cosmologique et réciproquement. A ce titre, le diagramme se présente comme un canevas de conception de scénarios par topologie critique et s’inscrit dans une démarche de “littéracie” du futur (Miller), pour ouvrir le futur, se l’approprier et résister à l’écologie de la peur.

Raphaële Bidault-Waddington

Research axes reminder

Axis 1: Transitions & Future Worlds

Axis 2: Foresight Methodology Innovation

Axis 3: Art & Future Research

Related articles

Art, Innovation and Foresight Day, Louvre Lens Valley, 2024

Dedicated to the Louvre Lens innovation ecosystem, this ‘future lab’ day included three masterclasses on future and…

Future of Museums, Museum of Art and History, Geneva, 2022-23

This vast ‘future lab’ (10 months) on the future of museums has made it possible to sustainably instill prospective…

Artistic & Polygonal Research on Time multidimensionality, PRIMER, 2022

Exploring the future also means questioning the temporal architectures and frameworks on which human life is…

Designing Post-Human Futures, Knowledge for the Anthropocene, 2021

This long essay lays the basis of TAC Future Lab methodological and transdisciplinary research, mixing learnings from…

TAC, AI and the Human Frontier, Muzeum Susch Magazine, 2020

In this essay, RBW builds a bridge between the existential fear that gave its modernity to Heiddeger's thought in his…

Our Knowledge Builds New Worlds, CNRS 80 yrs anniversary, Paris, 2018-19

This 'future lab' is created within the CNRS Communications Department to help its entire team (20 employees), to…