SF and Innovation: Analysis of Ready Player One, Tech & Innovation Review, 2023

Contribution and limits of Science Fiction to responsible innovation:

: the case of Ready Player One analyzed with the 5F grid

in Technology and Innovation Review, Vol. 23-8, ISTE Open Science, 2023

The aim of this article is to conduct an experiment using the TAC Future Canvas (here called 5F for 5 focal lengths) to audit the innovations and future solutions proposed in this Science Fiction film imagined by Spielberg, who is known to be surrounded by a cohort of scientific advisors. The grid becomes a methodological tool to support a responsible innovation that must clarify its multidimensional impacts as well as the vision of the world it vehicles.-

Ready Player One (2017) was chosen because it depicts a fictional future world where technological metaverses have become omnipresent and constitute as many worlds in the world, each carrying a more or less utopian vs dystopian vision of the future. This mise en abyme of the film allows the questioning of the instrumental nature of speculative fiction in the conclusion.

ABSTRACT: Audio-visual science fiction has recently gained a growing interest from innovation practices and communities. This is because they present, with a high level of detail, innovative technologies, all whilst softly spreading the idea of their existence into society (KIR 10). Through analyzing Steven Spielberg’s Ready Player One (2018), a film that is particularly relevant in this matter, and metaverse technologies, this article aims to verify the quality and level of responsibility of innovations displayed in the film. The audit is based on the 5F grid (five focus) which covers the different levels, beyond that of artefacts and uses, on which responsible innovation must position itself, define its purpose and demonstrate its real value. The diagnostic shows important shortcomings behind the film’s fascinating spectacle, and recalls how fiction and entertainment are also instruments of power. In conclusion, the 5F grid proves to be a useful canvas to complete and make more robust an innovation approach inspired by science-fiction, all while facilitating the input of other disciplines such as foresight, design and anthropology, which is also currently inspiring innovation practices.

1. Frontière de l’innovation et de la science-fiction

Dans cet article, nous allons dans un premier temps revenir sur les évolutions et défis de l’innovation, notamment à l’heure des grandes transitions digitale, démographique et environnementale – et leurs implications telles que les chaines d’impact planétaire, les enjeux délicats des identités culturelles, les Web3 et métavers naissants, ou encore la post-vérité associée au trop plein informationnel. Ces défis prospectifs convoquent des approches de l’innovation plus hybrides, multiscalaires et intégrant un certain niveau de complexité, au-delà de la performance technologique et des usages. En complément du design thinking qui a marqué la dernière décennie, l’innovation mobilise dorénavant les apports d’autres disciplines telles que l’ethnographie [NOV 14], l’anthropologie [BER 08], la prospective [PIN 20], le design spéculatif [DUN 13], le jeu [ALS 21] et la science-fiction [KIR 10]. En témoigne le nombre de publications sur le sujet, cette dernière suscite une attention toute particulière dans les communautés d’innovation technologique [MIC 20] pour différentes raisons comme nous allons le revoir.

Dans son influent essai, Kirby [KIR 10] montre comment la science-fiction – et dans sa continuité le science fiction prototyping – permet la conception et la mise en scène de technologies innovantes dans des situations d’usage richement détaillées, opérantes et pleinement intégrées à des enjeux de société. La scénarisation de ce que Kirby nomme des prototypes diégétiques (soit des simulations d’artefacts technologiques innovants insérés dans un récit et univers fictif), permet d’associer à la technologie et à son usage performé et performant, un discours voire une vision du monde plus ou moins orientée. Les partis-pris narratifs conditionnent et influencent la réception de ces innovations, qu’ils soient positifs ou négatifs, promotionnels ou alarmistes.

Aidés ou non de conseillers scientifiques, les créateurs de fictions filmiques, font ainsi naitre dans les esprits et diffusent dans la société des solutions innovantes, ce qui favorisent leurs adoption et acceptation lorsque ces technologies voient finalement le jour. Les acteurs de l’innovation technologique (que l’on retrouvera parfois du côté des conseillers) se servent de ces simulations fictives pour ensuite développer des prototypes réels (et éventuellement trouver les financements nécessaires au développement).

D’autre part, au-delà de cette focale des usages technologiques, la science-fiction permet également la création de monde (world-building) alternatifs [ZAI 19] qui vient nourrir des réflexions prospectives et des défis d’innovation à d’autres échelles. La conception de monde répond par ailleurs à d’autres défis d’innovation multi-dimensionnels plus complexes et sociétaux, tels que la transition environnementale, le Web3 ou les métavers qui incorporent des écosystèmes d’usage persistants. Auteur de nombreux essais sur les métavers, l’influent penseur Matthew Ball résume sur son site la définition suivante :

« un gigantesque réseau interopérable de mondes virtuels affichés en 3D en temps réel, qui peut être vécu de manière synchrone et persistante par un nombre illimité d’utilisateurs, avec une sensation de présence individuelle et une continuité de données, comme l’identité, l’histoire, les droits, objets, communications et paiements. » [BAL 21]

Néanmoins, les modalités de création des œuvres de SF audiovisuelle, sont-elles suffisantes pour nourrir une innovation responsable et d’envergure sociétale, c’est-à-dire consciente de ses implications multi-dimensionnelles ?

En s’appuyant sur l’analyse d’un cas précis, le film Ready Player One (Steven Spielberg, 2018), et via une grille d’analyse multi-niveau que nous proposons de tester, nous interrogerons les apports et limites de la SF en réponse à ces défis. Ce film est particulièrement pertinent car il comporte non seulement la mise en scène détaillée de nombreuses innovations technologiques, mais aussi une mise en abîme par la création d’un monde fictif virtuel (soit un prototype de métavers), dans un monde fictif semi-réaliste et situé dans un futur relativement proche. Ceci lui donne une dimension réflexive, critique et prospective sur tous ces sujets qui nous intéressent particulièrement, ainsi que sur l’utilisation de la fiction, sur lequel nous reviendrons dans la discussion.

2 - Défis prospectifs de l’innovation multi-dimensionnelle et responsable

Si les stratégies d’innovation des entreprises étaient traditionnellement basées sur la valorisation de la recherche scientifique et technologique, l’émergence depuis les années 2000 du design thinking [BRO 09], a eu le mérite de changer de perspective et de déplacer la focale de l’innovation. Celle-ci est dorénavant centrée sur le design de solution et la performance de l’expérience utilisateur (Design UX / User Experience) via un processus de creative problem solving. L’approche Innovation by Design et ses ateliers de co-design de solution innovante, s’appuyant sur la co-conception de personas (profils d’utilisateurs) puis la cocréation rapide de prototypes à tester et améliorer, est ainsi devenu une méthode standard aujourd’hui pratiquée par les entreprises du monde entier. Le cheminement s’appuie en amorce sur des séquences de formulation du problème et d’inspiration (où la SF trouve sa place), mais passe en général rapidement au prototypage en vue d’obtenir des « résultats ». Cette méthode, certes très pragmatique comme le sont la discipline et la philosophie du design, montre néanmoins clairement ses limites, voire son caractère illusoire, anecdotique ou décevant.

Citons un ensemble de raisons non exhaustives pour lesquels le centrage de l’innovation sur l’expérience est certes nécessaire mais insuffisante :

1 – Les enjeux et la complexité du développement durable, imposent d’intégrer à la démarche d’innovation une compréhension et une juste conception de toutes les chaines d’impact autour des prototypes (design, production, distribution, consommation et expérience, recyclage, valeurs véhiculées, etc.). L’innovation doit s’inscrire dans des écosystèmes en mouvement et en transition (digitale, environnementale, démographique, etc.). Elle doit intégrer plusieurs niveaux, échelles et perspectives dans son processus et non simplement la focale de l’UX et de l’human-centered design (que l’on ne peut manquer d’associer à l’héritage anthropocentrique de l’Humanisme). Sans s’attarder sur ce point à traiter en soi, le paradigme de l’Anthropocène peut lui-même être vu comme un immense défi d’innovation sociétale visant à faire évoluer les modes de vies vers des usages socio-technologiques durables et résilients : Comment inventer une autre manière « post-humaniste » [FER 19] d’habiter la planète Terre ? Ceci touche aux fondements anthropologiques et aux systèmes de valeurs de toutes les cultures et sociétés, et invite à une redéfinition innovante de la « nature humaine ».

2 – Les enjeux actuels de la diversité, la crise des identités et des inégalités, les mouvements dé- et post-coloniaux qui invitent à sortir du regard, du cadre et du système de valeurs occidentales, impose à l’innovation d’être plus woke, c’est-à-dire plus consciente des valeurs, imaginaires et codes culturels qu’elle véhicule. Au-delà du pragmatisme et de la performance de l’expérience, l’innovation doit prendre le temps d’intégrer à son processus, une interrogation sur les identités et une validation de sa pertinence culturelle via une réflexion esthétique, éthique, sémiotique ou ontologique approfondie qui en augmente et garantit le sens (purpose). Cet approfondissement est également nécessaire lorsque l’innovation touche à des enjeux particulièrement sensibles tels que la santé ou l’intelligence artificielle dont les biais dessinent une complexité psychologique et relationnelle avec l’utilisateur. Notons que cette séquence plus immatérielle voire narrative, peut s’avérer être une puissante ressource d’innovation au-delà de l’usage.

3 – Pour revenir à un niveau plus organisationnel, l’innovation de rupture et la recherche de stratégie de game changer, impose de développer une vision systémique pour comprendre où sont les potentialités, les poches de valeurs et les changements structurels possibles autour d’un métier ou d’un domaine d’activité. Ceci convoque encore une fois, une recherche plus systémique et prospective et un effort de zoom out permettant de capter les tendances centrales et périphériques, avant de se refocaliser sur l’expérience utilisateur.

4 – Certains défis d’innovation de grande ampleur ou distribuée – par exemple l’innovation urbaine ou l’innovation décentralisée via les blockchains qui incluent la création ou la négociation de cadres réglementaires – ne sont pas propices à la conception de prototypes simplement expérientiels. Ils convoquent encore une fois, une fine compréhension de la singularité et de la complexité des enjeux, pour composer des visions multi-dimensionnelles et formuler ce que l’on pourra appeler des scénarios d’innovation prospective, à tester et challenger.

5 – L’émergence des métavers, ces univers virtuels persistants prenant diverses formes (du campus virtuel hyperréaliste aux univers fantastiques des jeux vidéo), transforment le web en un territoire « paradoxal » où les entreprises sont amenées à innover et performer. Le foisonnement des dispositifs technologiques qui y donnent accès et les font exister, ouvre un océan de possibilités expérientielles en voie d’être jalonné. Au-delà de la dimension technologique, ces univers fictionnels et infinis ont la particularité d’être émancipés de la gravité comme de toutes les lois et conventions terrestres, ce qui démultiplient encore leurs potentialités d’expérience innovante. Les métavers convoquent ainsi un niveau d’ingénierie créative inédit, touchant aussi bien au personas et aux identités humaines ou non-humaines, aux usages, aux sites, aux cadres réglementaires et éco/systèmes, qu’aux systèmes de valeurs, imaginaires et croyances. Innover dans ou pour les métavers, présente finalement le même le défi d’innovation multi-dimensionnelle que dans le monde « réel », tout en décuplant la possibilité de recréation de mondes alternatifs. S’y ajoutent en arrière-plan les enjeux de la post-vérité (autre composante du post-humanisme) résultant de nombreux facteurs : trop-plein informationnel et data-déluge [AND 08] ; formation de bulles informationnelles, biais et distorsion de la réalité par les algorithmes ; remise en question de la fabrique de vérité et du régime de la preuve notamment par les blockchains ; boîtes noires et opacité de l’intelligence artificielle ; ambiguïté toujours plus grande entre réel et fiction, et prolifération du fake (fake-news, faux profils, etc.).

3. Proposition d’une grille d’analyse « 5F » (TAC Future Canvas)

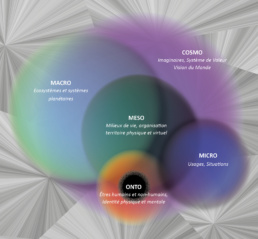

Afin de clarifier la réflexion multidimensionnelle nécessaire à l’innovation – que ce soit dans le monde réel ou pour les univers virtuels – nous recensons cinq niveaux ou focales, ordonnées de la plus petite à la plus ample, à interroger ou clarifier dans une démarche d’innovation :

F1 : Acteurs, protagonistes, entités humaines et non-humaines, identités, ontologies (êtres).

F2 : Usages, situations, codes socio-culturels et modes de vie.

F3 : Villes et milieux de vie, organisations spatiales (ou légale) structurant le vivre ensemble.

F4 : Ecosystèmes naturels, écosystèmes sociotechniques (politique, économie, médias, connaissance, culture, innovation), et chaines d’impact planétaire.

F5 : Visions du monde, bigger picture, systèmes de valeurs, croyances et cosmologies.

A titre d’expérience, nous allons utiliser une grille d’analyse reprenant ces cinq focales (5F), pour voir dans quelle mesure un film de science-fiction tel que Ready Player One contribue à une démarche d’innovation intégrée et responsable. Cette grille résulte également de différentes recherches préalables [BID 21] et d’autres paramètres méthodologiques que nous rappelons succinctement avant de l’utiliser.

Dans un souci de pédagogie et d’inclusivité, le canevas 5F s’appuie volontairement sur un simple principe de zoom out qui permet de facilement appréhender la multi-dimensionalité et de favoriser une appropriation rapide par le plus grand nombre dans des processus d’innovation collaborative. La grille permet l’adoption d’un socle d’exploration, de discussion et de conception commun mais reste fluide, ouverte, sans hiérarchie ou lien de cause à effet prédéfinis qui induiraient une certaine logique et donc des biais. Elle sert de base, de plateforme d’investigation et non de cadre.

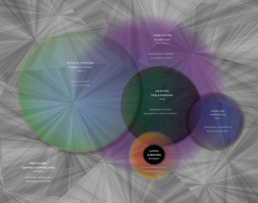

Elle permet également de créer des ponts et de la compatibilité méthodologique entre disciplines. Sans nécessairement entrer dans les détails, cette grille ouverte permet d’incorporer les apports d’autres approches évoquées précédemment : le design et toutes ses variantes plus centré sur les artefact et l’expérience comme nous l’avons vu en introduction ; l’ethnographie et l’anthropologie qui approfondissent la question des représentations et intègrent des réflexions plus ontologiques et cosmologiques en plus des usages et modes de vie ; les métiers de la ville (rassemblés sous l’étiquette anglo-saxonne de urban design), aujourd’hui à la recherche de la ville durable et résiliente ; la recherche prospective qui développe des raisonnements systémiques pluriels et évolutifs ; ou encore la Perspective Multi-Niveau (MLP / Multi-Level Perspective) qui soutient des démarches de transition [GEE 05] et dont nous reprenons en les faisant légèrement évoluer, les trois niveaux Micro/F2, Meso/F3, et Macro/F4. Autour de ces trois niveaux centraux et relativement rationnalisés ou rationalisables, nous ajoutons les deux focales des ontologies (F1) et des cosmologies (F5), qui permettent d’introduire des réflexions plus immatérielles et philosophiques nécessaires à l’ère de l’Anthropocène. Ces deux focales qui questionnent nos fondements anthropologiques, nos croyances, et la définition de la condition humaine, laissent la place à d’autres perspectives et pistes d’innovation, de réinvention et de création de monde « post-humaniste ».

Afin de donner quelques repères, le tableau suivant classe dans le canevas 5F les focales dominantes des autres disciplines évoquées. Il pourrait y en avoir d’autres comme nous allons le voir avec la SF.

| Focales → Disciplines ↓ | F1 : Acteurs & Ontologies | F2 : Usages & Modes de vie | F3 : Ville & Milieux de vie | F4 : Eco-Systèmes planétaires | F5 : Imaginaires & Cosmologies |

|---|---|---|---|---|---|

| Design | x | x | ( x) | (x) | |

| Design-thinking | x | (x) | |||

| Anthropologie | x | x | (x) | x | |

| Urban Design | x | (x) | (x) | ||

| Prospective | x | ( x) | x | x | |

| MLP | x | x | x | ||

| World-building | x | x | (x) | x |

Voyons maintenant si et comment un film de science-fiction particulièrement pertinent en matière d’innovation technologique, intègre la réflexion multidimensionnelle demandée par les enjeux actuels.

4. Choix et introduction du film Ready Player One, 2018.

Adapté du livre Player One d’Ernest Cline, paru en 2011, le film de Steven Spielberg, Ready Player One, sorti en 2018, se situe en 2045 dans Columbus, un monde devenu gigantesque ville chaotique suite à une série de crises et un effondrement planétaire. La population est précaire, très peu mobile, « plombée », et s’échappe (escapism) au quotidien dans l’Oasis, un univers de jeux et d’expériences virtuelles crée par James Halliday. Geek visionnaire et solitaire, passionné de jeu et de pop culture, celui-ci est devenu une icône mondiale, parfois comparé à Steve Jobs ou même à Dieu. Inspiré de la plateforme de jeu ouvert Minecraft dont le logo apparait en ouverture du film, et de Twitch le réseau social de joueurs en ligne, également cité par les protagonistes, l’Oasis est typiquement un (prototype diégétique de) métavers, c’est-à-dire un univers virtuel persistant dans lequel s’organisent des interactions sociales.

L’Oasis se démultiplie en de nombreux mondes, tantôt espace de jeu, d’expérience sensorielle extraordinaire, de rencontre et de convivialité, de tourisme ou de sport virtuel, tantôt lieu de combat violent telle que la fameuse planète Doom, considérée comme la zone la plus dangereuse de l’Oasis où se règlent de nombreux comptes. L’Oasis inclut une économie hybride et différents moyens de gagner des credits permettant d’acheter aussi bien des artefacts virtuels (skins, armes, pouvoir, nouvelle vie, etc.), que des biens réels (notamment la tant désirée combinaison sensorielle X1), et offrant ainsi aux joueurs une source de revenus.

Comme Minecraft qui consiste à collecter et exploiter des ressources et est devenu aujourd’hui un espace d’affaire, l’Oasis est aussi une sorte de « machine à sous » ludique où les pièces dégringolent de manière sonnante et trébuchante.

À sa mort, Halliday a lancé un défi planétaire, qui donnerait les clés de l’Oasis au gagnant, et en ferait le propriétaire et maître du jeu à sa suite. Le challenge prend la forme d’une quête, d’une chasse à l’Oeuf de Pâques (Graal de l’histoire), structurée en 3 étapes, en 3 clés que le gagnant doit trouver dans l’Oasis en cherchant des indices que Halliday aurait laissés de son vivant. Ces indices ont tous un lien avec sa vie et le Halliday Journal, sorte de musée virtuel dédié à son histoire (et sa passion pour la pop culture), permet de consulter et revisiter de nombreux épisodes de son existence et de sa mémoire.

Depuis sa mort, la rivalité est à son maximum pour trouver l’œuf, avec d’une part des gamers, fans et passionnés souhaitant sauver l’Oasis, et d’autre part la société IOI (Innovative Online Industries), puissant fournisseur d’accès au métavers, souhaitant en prendre le contrôle et étendre son empire.

Dirigée par Nolan (et un invisible Conseil d’Administration) et en situation de monopole, IOI tient la population via ses technologies innovantes, un réseau de Fidelity Centers, des solutions de crédits et une stratégie marketing plus ou moins aliénantes ou menaçantes. Elle a par ailleurs recruté et ordonné des troupes de sixers qui chassent l’œuf dans l’Oasis et cherchent à recruter, soudoyer ou anéantir les joueurs indépendants trop talentueux, y compris dans Columbus.

Les espaces, équipes et méthodes de travail de IOI reprennent tous les codes du monde corporate actuel, et son objectif est avant tout le profit et la satisfaction des actionnaires. IOI pourrait être une GAFAM qui aurait basculé dans l’action offensive et paramilitaire, et incarne la menace du capitalisme dit « de surveillance » [MIC 19]. L’univers clanique des gamers est, lui, visiblement inspiré des mouvements et communautés alternatives, anarcho-libertaires ou open source (hackers, makers, Anonymous, etc.), servant des engagements a priori plus nobles, depuis l’émancipation et la liberté individuelle jusqu’au bien communs et à l’environnement.

Columbus figure ainsi très manifestement une version dramatisée du monde actuel. Il remet en scène des tensions entre capitalisme innovant (et maillé au complexe militaire) et économie alternative, une tension entre deux visions du monde sur laquelle s’est construite la Silicon Valley et le monde numérique depuis ses origines.

Les héros du film, Wade (Parzival, dans l’Oasis) et Samantha (Artemis), soutenus par trois complices joueurs, et petit à petit tout le peuple de l’Oasis qui se mobilise à leurs côtés, sortiront vainqueurs de ce double défi, celui de la chasse aux clés et à l’œuf, et celui de la bataille contre IOI et les sixers.

Wade est au départ un joueur solitaire et relativement candide, certes très doué et fin connaisseur de la vie de Halliday et de la pop culture, mais sans réel engagement politique ; il est même ouvertement « anti-clan » (sans que l’on sache ce que sont ces clans dans le film). Fasciné par Halliday, il cherche à simplement améliorer son quotidien en s’évadant, en collectant des coins dans l’Oasis et en tentant sa chance dans le concours planétaire. Comme une très large partie de la population « accro » » au virtuel, le sens de sa vie se joue dans l’Oasis où il passe l’essentiel de son temps, y rejoint ses « vrais » amis et y trouve des débouchés inspirants.

Samantha est pour sa part une citoyenne clairement engagée pour à la fois sauver l’Oasis, venger ses parents victimes de IOI, et changer la vie dans Columbus. Elle fait partie d’un clan organisé, La Rébellion, susceptible de mener des actions tels que le kidnapping de Wade pour le sauver des mains de IOI. C’est elle qui initie Wade et le fait basculer par amour dans le rôle de leader charismatique et de sauveur qui prendra, à l’issue de la victoire et du film, le relai (avec ses quatre complices) de Halliday, le père fondateur.

5. Décryptage du film avec la grille F5 : détecter les questions et solutions innovantes

Focus 1 / ONTO : Protagonistes, Identités, Ontologies

| Colombus | Oasis |

|---|---|

| – Personnages fictionnels très normés et proche du monde réel actuel : Wade, orphelin et élevé par sa tante Alice, vivant dans un logement de survie et subissant les violences de ses amants à la masculinité brutale ; Samantha l’activiste, également orpheline et vivant en communauté ; Nolan, le DG de la société IOI ; Halliday, érigé au rang d’icône planétaire ; Og son ancien associé ; voisine âgée arrosant ses plantes (qui serait la « Mrs Brown », le personnage ordinaire que Ursula Le Guin [LEG 79] recommande d’introduire dans les fictions de SF ou Fantasy pour créer un lien empathique avec le lecteur). – Les personnages racialisées, soit les trois autres amis de Wade, arrivent en position de soutien : Aech, Daito et Sho. – Pas de protagoniste transgenre, de corps augmentés ou « post-humains ». – Pas d’animaux ou de créatures. – Pas de présence végétale !! |

– Peuple des avatars avec apparences, corps et vies multiples, doués de super-pouvoirs : voler, se métamorphoser, se recomposer, ressusciter. Les avatars choisis par les protagonistes sont le plus souvent inspirés de figures mythologiques : Wade/Parzival, noble chevalier rejouant la quête du Graal ; Samantha/Artemis, pure et habile déesse de la chasse ; Halliday/Anorak, sorte de Merlin génie initiateur de l’histoire et maître du jeu ; Nolan/ dirigeant opportuniste, sournois et sans foi ni loi, etc. – Nombreux « fantômes » du passé, super-héros, icônes et popstars américains : King Kong, Duran Duran, Mickael Jackson, le clan des Harkonnen, des zombies et monstres issus du film Shining (Kubrick, 1980), – Ambiguïté ontologique du personnage de Halliday qui confirme ne pas être un avatar lorsqu’il remet l’œuf de Paques dans l’Oasis à la fin du film… |

Le film montre très bien la relation intime et créative que les joueurs ont avec leurs avatars, qui sont autant de costumes enfilés pour se montrer, plaire, faire peur, se cacher ou se fondre dans la masse. Ils ont tous néanmoins un double principal auquel ils s’identifient et dans lesquels on peut reconnaître une version fantasmée, totémisée ou héroïsée de leur personnalité, sans forcément conserver le même genre.

Leurs choix de personnage reprennent des figures archétypales : le sauveur (Wade), la princesse (Samantha), le diable (Nolan), Dieu, créateur de monde (Halliday), le sage (Og), les chevaliers combattant (les 3 amis), la sorcière (la complice de Nolan), etc.

Le film n’apporte pas de solution innovante sur ce point mais montre clairement les problèmes de confiance que suscite l’usage de doublure dans les univers virtuels et plus généralement l’ambiguïté identitaire typique de l’ère post-humaniste. Il montre également très bien les implications du passage de l’anonymat dans l’espace du jeu au statut de figure publique et politique devant jouer un certain rôle et devenir responsable.

L’innovation dans les métavers ludiques doit résoudre cette tension de l’identification (quelle « vérification d’identité » possible ?), de l’action et de la responsabilité « pour de vrai » vs « pour de faux ».

Focus 2 / MICRO : Usages et modes de vie socio-culturels

| Colombus | Oasis |

|---|---|

| – Usages du quotidien montrant de manière très succincte, une vie de foyer américain actuel, précaire, recomposé, aliéné au crédit, mais suréquipé de technologies de connexion précieuses et convoitées, pour s’échapper (escapism). Le film est centré sur ces expériences de connexion et d’immersion, laissant au second plan tout ce qui relèverait de la vie ordinaire, à part une pointe de romance et d’amour, passage obligé du cinéma grand public. La romance renforce la dimension émotionnelle du film et des technologies proposées. L’amitié qui unit les joueurs est également au cœur du film. – Large éventail de technologies innovantes de connexion : casques de réalité virtuelle, consoles, gants, sticks, combinaisons, tapis de simulation de course avec systèmes de suspension, cabines immersives, etc. – Séquences intéressantes sur le sens et l’expérience du toucher dans les usages, simulations et immersions numériques. – Pas de mobilité innovante à part des drones de livraisons et de surveillance. – Personnel de IOI composé de salariés conventionnels et de troupes de sixers qui travaillent dans une sorte d’usine à cabines de combat virtuel. – Mobilisation des joueurs de l’Oasis qui descendent et combattent dans les rues. |

– Aperçu succinct en introduction des univers courants où les usages sont essentiellement divertissants : surf, voyage spatial, expérience sensorielle, tourisme, lieu de sociabilité. – Série d’épreuves d’inspiration mythologique pour trouver les clés et l’œuf : course, résolution d’énigme, affrontement avec des monstres, labyrinthe, etc. – Epreuve immersive de confrontation à la peur du passé par une descente aux enfers dans l’univers clos du film Shining dont le décor est reconstitué à l’identique. – Nombreuses épreuves de guerre spectaculaire sur la planète Doom où se jouent les combats entre sixers et gamers. – Nombreux artefacts magico-technologiques ou magico-fantastiques : véhicules s’auto-transformant, écran virtuel projeté dont peut s’extraire une caméra volante, grenade pour remonter le temps, orbe créant un dôme de protection millénaire. – Accès à la mémoire de Halliday dans son musée virtuel, le Halliday Journal, immeuble uniquement accessible dans l’Oasis et composé de vitrines où peuvent être rejouées des séquences de son existence à échelle 1. – Omniprésence de la pop culture américaine qui crée une ambiance fun et festive. – Plusieurs expériences de dancing aérien particulièrement enchantées. |

Le film met en scène un fantastique catalogue de solutions technologiques très abouties et que l’on peut clairement qualifier de prototypes diégétiques, très bien mis en scène et en récit, avec un niveau de détail remarquable. Sans la dénoncer, le film ne cache pas la désirabilité addictive de ces produits devenus « vitaux ». La combinaison sensorielle X1 qui permet d’activer le sens du toucher dans la relation virtuelle est prête à être lancée sur le marché. Le Halliday Journal pourrait être vu comme un prototype de musée virtuel.

Aucune mise à distance des usages de la guerre ; les combats sont au cœur de l’Oasis et du film (comme une très large partie des films de SF qui sont aussi des films d’action).

Point d’innovation à ausculter, la porosité et la frontière « phygitale », où physique et virtuel sont sensés fusionner ou du moins s’entremêler (l’un des enjeux du métavers), est aussi très bien simulée et mise en scène à plusieurs reprises :

– L’écran immatériel mais tactile (repris de Minority Report) est augmenté d’une nouvelle fonctionnalité, avec la possibilité d’en extraire une sorte de boule caméra qui parait tout à fait matérielle. Reste à régler le défi de la re-matérialisation de l’information lumineuse…

– Possibilité, lorsque le corps est en immersion totale dans la cabine, de créer une confusion totale entre expérience réelle et expérience virtuelle et ainsi d’extorquer de l’information et de prendre le pouvoir sur Nolan.

– Descente dans les rues de Columbus des gamers combattant dans l’Oasis et se rejoignant sur la planète Doom, qui montre comment le jeu virtuel pourrait se transformer en soulèvement populaire.

– La relation amoureuse peut visiblement s’engager dans l’Oasis, l’érotisme y ayant même sa place grâce à la combinaison, mais le film insiste sur la nécessité de vivre la relation dans le vrai monde, ce qui demanderait une forme de courage individuel.

– L’argent gagné dans l’Oasis est utilisable dans Columbus et rappelle le caractère profondément fictif de la valeur de la monnaie, sujet que l’on retrouve au cœur de la valorisation très incertaine des crypto-monnaies et du Web 3.

Focus 3 / MESO : Ville et Milieu de vie

| Colombus | Oasis |

|---|---|

| – Columbus est une ville-monde, une Global City [SAS, 01]) qui aurait gagné l’ensemble de la planète. – Trois typologies urbaines sont reconnaissables : gigantesque ville informelle (entre campement et bidonville) qui semble s’étendre à l’infini, faite d’empilement de container, de caravanes et de véhicules abandonnés, et où survit une large partie de la population ; quartier alternatif ressemblant aux squats de Detroit et où la Rébellion s’organise une vie slow ; et quartier d’affaire où se situent les activités de IOI (tourné dans la ville de Columbus, pas très loin de Détroit). – Ample population piétonne. – Très nombreux drones de livraison ou de surveillance. – Pas de solution de mobilité autre que des voitures et vans très actuels ; la population est immobilisée, sans perspective de mobilité (matérielle ou sociale). |

– Peu d’informations et de vues d’ensemble des sous-univers de qui ressemblent à des parcs à thèmes virtuels purement divertissant ou lieux de combats, – Perspective d’une ville ressemblant à un New York augmenté dans la première épreuve où les joueurs équipés de super-véhicules s’engagent dans une course folle démarrant au pied de la Statue de la Liberté. – La course traverse différentes strates de réalité, structurées par une grille verte spatialisée, hybridant le vocabulaire graphique de la conception 3D et celui de la grille de l’urbanisme (qu’elle soit réelle comme le quadrillage de NY, ou utopique tels que les grilles infinies de Archigram ou les grilles spatialisées de Yona Friedman). – Immersion dans l’univers clos du film Shining. – La planète Doom s’étend à l’infini et présente un aspect hostile, désertique ou glacière. |

Ici la ville est typiquement américaine et oscille entre mégapole post-industrielle en déconfiture et parc à thème divertissant.

Columbus est un mix de la vraie Columbus, Ohio et de Détroit, ville emblématique de la motor-city américaine, construite pour et autour de l’industrie automobile, et ayant fait une faillite retentissante en 2013. À noter que Columbus, discrète capitale de l’Ohio inconnue hors des USA, est la ville où se trouve le siège du Programme de cybersécurité/surveillance GSM-O II, du Department of Defense américain, non sans lien avec la société I0I du film.

La seule ville que l’on voit dans l’Oasis ressemble plus à NY avec la Statue de la liberté servant de point de départ à la course de la première épreuve, et un ensemble de gratte-ciel. En dehors de cette scène, l’Oasis se présente comme un ensemble de tableaux immersifs.

Des codes et des tendances esthétiques urbaines sont visiblement reconnaissables mais on ne détecte pas de réelle innovation ou réflexion urbaine en arrière-plan. L’histoire n’apporte aucun indice sur des infrastructures urbaines (énergie, eau, mobilité, accès web, etc.), sur la gouvernance, la vie de quartier, les écoles, le commerce, les lieux de production, de sociabilité, de sport et de cultures, etc. L’intervention d’une police à la fin du film laisse à penser qu’il y aurait une autorité (municipale, de comté, d’État ?) sans en donner le moindre détail.

Comme bien des films de science-fiction, la ville sert de décor, très spectaculaire voire caricatural, avec quelques vues panoramiques et quelques coins de rue qui permettent de situer l’action, mais elle n’est pas pensée en tant que telle, et ne fait l’objet d’aucune innovation particulière. A part la descente des combattants virtuels dans la rue (voir F2), le film ne donne pas à sentir les solutions et implications urbaines d’une vie collective se jouant essentiellement online, dont on sait pourtant combien elle impacte le vivre-ensemble et la fabrique de la Cité. Les notions de développement durable et de résilience urbaine sont absentes du film.

Focus 4 / MACRO : Ecosystèmes et intégration planétaire

| Colombus | Oasis |

|---|---|

| – Pas d’horizon et de vision planétaire autre que celle de la ville-monde de Columbus, Global City devenue Urban Globe, là encore très américain. – Absence totale de nature et de réflexion environnementale ; la catastrophe a déjà eu lieu. – Pas de compréhension des systèmes de ressources, de productions, d’échange, de médias, d’éducation, de culture, etc. – La culture semble même appartenir au passé avec la célébration des icônes américaines des années 70-80 que l’on va chercher dans le métavers et l’Oasis. – En matière de gouvernance, il y aurait une emprise menaçante de la société IOI qui ferait sa loi mais présence in fine d’une police américaine conventionnelle (municipale ou d’État) qui arrête son dirigeant et sauve l’œuf des mains de Nolan et IOI à la fin du film. – Pas de débat politique ou géopolitique qui inclurait d’autres peuples ou nations. – Pas de système de croyance et de religion visible, à part Halliday qui est associé à la figure de Dieu. – Ce qui fait vivre le peuple c’est l’accès à l’Oasis comme échappatoire à une vie difficile et précaire (voir F5). |

– L’Oasis constitue un monde refuge et un eldorado, face à un monde réel anéanti, et incarne une forme d’utopie. – Pas de compréhension des technologies (distribuées ou non, intelligente ou non) qui sous-tendent et façonnent (les images) de l’Oasis. – Pas de vue d’ensemble des métavers/Oasis. – Pas de vision structurée des systèmes et des lois qui les régiraient ; les comptes se règlent à l’ancienne par le combat. – Au-delà du divertissement et de l’aventure, une énorme place est donnée à la guerre, omniprésente comme dans de très nombreux films de science-fiction et jeux vidéo, bien loin des réalités sociétales du monde occidental ou de celles de zone de conflits réels. – Tension clé sur la question des règles du jeu entre Halliday, qui ne voulait pas de règles et rester dans le pur jeu de divertissement, et son ex-associé Og, qui considérait nécessaire de définir des règles étant donné l’impact socio-politique de l’Oasis. – Les solutions (innovantes ?) proposé sont 1/ la fermeture de l’Oasis deux jours par semaine, pour réaffirmer que la « vraie » vie se joue dans le monde réel, et 2/ la mise en place d’une gouvernance partagée entre Wade et ses quatre acolytes (sorte de Club des 5) à la tête de l’Oasis sans qu’aucun détail ne soit donné. |

Le film met très bien en scène des problématiques systémiques d’économie politique et d’arbitrage (ou de croyance) entre libéralisme, néo-impérialisme corporate, régulation étatique, émergence des métavers et promesse d’un Web3 libertaire et décentralisé. On ne peut cependant pas dire qu’il y ait une réelle innovation en la matière. Ces thèmes sont évoqués en arrière-plan de la narration et de l’action mais ne sont pas traités avec un haut niveau de conception et de détail. Le film a valeur de simple illustration et non de prototype à cette échelle.

Les défis d’innovation actuels tels que la transition environnementale ou la fabrique de la preuve sont totalement absents. L’accès et la gestion des ressources planétaires, la diversité culturelle, la multipolarité géopolitique, etc., ne sont jamais abordés ou évoqués.

D’autre part, Columbus évoque aussi la figure de Christophe Colomb, célébré aux USA et sur tout le continent américain comme le découvreur du « Nouveau Monde ». Columbus, serait ainsi l’ancien Nouveau Monde, tandis que l’Oasis (c’est-à-dire le métavers et le Web3), serait le nouveau Nouveau Monde (américain), porteur de nouvelles promesses d’avenir et de liberté décentralisée. L’Oasis représente autant le paradis que le far west, frontière armée de toutes les libertés. L’univers du film (ce que les cinématographes appellent la diégèse), est en réalité incroyablement américain, comme l’essentiel des productions de science-fiction hollywoodienne, et comme l’essentiel des technologies numériques issues de la Silicon Valley.

Comme bien des films de Spielberg, maître du cinéma de divertissement grand public, le film est une célébration du couplage entre technologie numérique et industrie du divertissement, et du soft-power américain. La SF est l’un des puissants artisans des imaginaires socio-techniques associés au numérique (et de facto à l’innovation qui s’y rapporte).

Focus 5 / COSMO : Cosmologies, vision du monde

– Le « vrai » monde est un monde qui s’est effondré ou délabré pour des raisons climatiques et socio-économiques non-expliquées ou présentées comme une continuation naturelle du monde d’aujourd’hui.

– Le film est porté par une vision du monde libérale, occidentale et même américano-centrée, où la vie est dure, il faut survivre et se battre pour être heureux et libre ; l’accès au divertissement et à la fiction, permet d’oublier la dureté de l’existence et de s’échapper (escapism). Le paradis/métavers n’est pas une promesse post-mortem mais un parc à thème virtuel, d’autant plus désirable et désiré, qu’il est accessible au quotidien. Il est cependant empreint de nombreuses croyances et véhicule des archétypes mythologiques.

– Wade et Halliday sont tous les deux des figures types du super-héros engagé pour guider et libérer le peuple, un message universel que l’on retrouve au cœur de nombreuses mythologies et religions.

– On peut revoir l’histoire du film sous le prisme du Christianisme : Halliday est explicitement présenté en Dieu bâtisseur de monde, mais emprunte aussi à la figure du Christ, lorsqu’il réapparait/ressuscite le jour (de la remise de l’œuf) de Pâques.

– Lui et son avatar incarnent une sorte de sagesse divine en laquelle on peut croire et avoir foi, qui élève les esprits par son charisme et ridiculise la rationalité bassement matérielle, pragmatique et business de IOI, Nolan et les sixers. Sa passion et son engagement de puriste pour les icônes de la pop-culture (les saints), lui donne une aura et un pouvoir sur les âmes, notamment celle d’inciter à trouver refuge et sens à l’existence dans l’Oasis (en s’y connectant quotidiennement grâce aux technologies). Si les technologies sont addictives et aliénantes, ce serait pour la bonne cause, pour un véritable accès au bonheur (et même à l’amour, comme le déclare Wade dans sa vibrante déclamation publique). Le métavers est ainsi porteur d’une promesse d’émancipation et de rédemption.

– Le film ne laisse pas de place à d’autres visions cosmologiques et plurielles de l’existence, qu’elles soient non-dualistes et ne faisant pas de séparation entre réalité et fiction, animiste et donnant une intentionnalité ou une autonomie aux non-humains, religieuses et portées par exemple par la quête d’élévation spirituelle plutôt que matérielle, ou quantique avec par exemple, des distorsions ou étrangetés spatio-temporelles.

Au-delà des artefacts conçus et mis en scène (F2), la vision du monde portée par le film ne présente pas réellement de caractère innovant. À cette échelle, il n’apporte aucune solution crédible ou issue possible aux grands défis d’innovation tels que la réparation et résilience environnementales. L’Oasis et le métavers (le Web3), serait des vecteurs de justice sociale mais la démonstration n’est pas déroulée dans le film.

Le film interroge plutôt les promesses passées et présentes de la modernité technologique et numérique censées sauver le monde. Les icones de la pop culture américaine et les figures de la Silicon Valley citées reflètent les imaginaires collectifs de Columbus. Or ces icônes appartiennent toutes à un lointain passé – le film se situe en 2045, tandis que les références culturelles datent des années 1970-80 -, comme si l’Oasis incarnait aussi une forme de nostalgie des grandes heures américaines, avant l’effondrement, lorsque naissaient les technologies numériques dans la Silicon Valley dans les années 80. Dans la première épreuve du jeu, l’indice donné par Halliday, consiste justement à retourner dans le passé à toute vitesse. Comme de nombreuses productions de SF, le futur est teinté de réminiscence d’un passé romancé.

Le film se finit par la remise de l’œuf dans la chambre d’enfant de Halliday, berceau de l’Oasis dans les années 70-80. L’Oasis, le film, comme de nombreux films et productions de science-fiction américains, sont profondément ancrés dans l’imaginaire et l’univers régressif de l’enfance et de la chambre de petit garçon jouant à se faire peur avec ses jouets de combats fictifs, portés par des rêves et des récits de chevalier sauvant le monde et libérant le peuple. Ces images universelles qui font vibrer le cœur de tous les petits garçons (et de petite fille dans d’autres types de film) autour de la planète, est l’une des clés du succès du cinéma américain qui sait si bien activer les rêves et la liberté narrative de l’enfance. L’innovation à caractère ludique, réactive également ces joies et récits de l’enfance, un âge où la magie a sa place, où tout semble possible mais où le poids des conséquences et des responsabilités n’est pas encore mesuré. Ceci n’est pas nécessairement négatif, mais une démarche d’innovation multi-dimensionnelle et justement responsable nécessitera de corriger ces tropismes.

En arrière-plan, et parmi d’autres questions universelles à investiguer, celle du genre est traitée de manière finalement assez conventionnelle. Même si elle est très émancipée, audacieuse et combattive, l’héroïne féminine, Samantha/Artémis, qui, bien qu’elle soit celle qui initie, sauve et propulse Wade, ne tient que le second rôle de soutien au héros. Idem pour les figures racialisées qui restent en soutien. Le pouvoir se négocie entre trois hommes blancs, Halliday, Nolan et Wade.

6. Discussion : révéler l’instrument de la fiction

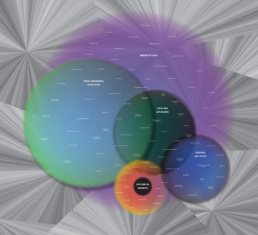

Le film s’avère très efficace pour mettre en vie un riche arsenal d’artefacts technologiques réels et virtuels innovants. En mettant en scène avec un haut niveau de détail et de narration ces équipements, il active de manière très crédible et avec force les leviers du Science-Fiction Prototyping évoqué en introduction. À noter que le film aurait probablement eu plus de résonnance s’il était sorti en 2021, année de consécration planétaire des métavers, marquée par le changement de nom de Facebook devenu Meta.

Mais selon notre grille d’évaluation, il reste cependant très insuffisant voire discutable en matière d’innovation multi-dimensionnelle et responsable, et d’autant plus si l’innovation porte sur la conception de métavers. Contrairement à ce que montre Ready Player One avec son enfilade de parc à thèmes virtuels, le métavers inclut de nombreuses dimensions de la société et n’est pas qu’un territoire de divertissement fictionnel.

Sur les cinq focales retenues, la deuxième centrée sur les usages et l’expérience, c’est-à-dire sur l’action dans le langage cinématographique, est la seule à être approfondie et à présenter des innovations. Les autres dimensions sont plus ou moins développées, restent implicites et ne présentent pas de valeur de prototype innovant d’aucune sorte. Ces autres dimensions consolident la consistance de la focale de l’action, renforce sa théâtralité, mais lui servent essentiellement de décor spectaculaire, qui a surtout besoin d’être cohérent et non multi-scalaire et innovant [ZAI 19].

Il est bien-sûr permis de penser que d’autres films (de SF ou non) sont susceptibles d’investiguer ces autres dimensions et d’y structurer des propositions innovantes.

Mais le principe et le format fondamental du cinéma de fiction – à la différence de vidéo d’art par exemple qui peuvent suivre des logiques de monstration très différentes – restent d’être essentiellement rivé à l’action et aux acteurs par le prisme de la caméra. Les vues panoramiques sont possibles et fréquentes, mais l’approche simplement visuelle ne permet de restituer ou d’explorer la complexité des autres dimensions. Telle est la limite des processus de world-building cinématographique. On voit d’ailleurs la difficulté d’adaptation cinématographique et l’obligation de simplification d’œuvres littéraires de SF beaucoup plus élaborées sur ces autres strates – à voir dans un autre article, dans quelle mesure la littérature de SF permet d’innover.

D’autre part, rappelons que les films de science-fiction n’ont pas vocation per se à promouvoir l’innovation responsable. Ils restent des productions culturelles de divertissement dont l’objectif est la fabrique de sensations, d’émotions (notamment par l’empathie ou l’identification avec les personnages), et de récits fictionnels.

Un film est néanmoins toujours porteur de messages et de valeurs plus ou moins explicites, induisant une orientation, une forme de vérité ou de sagesse et laissant potentiellement une trace, comme nous avons pu le voir. En réalité et surtout dans des périodes d’incertitude et de post-vérité telle qu’aujourd’hui, la nature humaine a profondément besoin d’histoires pour donner du sens au réel [HUS 08]. La fiction agit sur et conditionne la relation humaine à l’existence dans toutes ses dimensions.

Comme le suggèrent certains philosophes contemporains, la fiction n’est pas une échappatoire imaginaire (tel que Ready Player One le propose et en fait la démonstration), un faux irréel en opposition au vrai (monde). Selon Jacques Rancière [RAN 19] ou O’Sullivan [OSU 16] elle serait plutôt un outil mental et culturel pour approcher et naviguer dans un monde réel, trop opaque, complexe et ambigüe. Le cinéma de science-fiction travaille avec ces dynamiques sociétales et ancre dans les imaginaires ses « réalités » potentielles, bien au-delà de ses innovations, recherches picturales et mises en récit.

S’inspirer de la science-fiction pour innover, requiert ainsi plus que jamais d’avoir un discernement sur les valeurs et soubassements de ses récits et images sensationnelles, leurs superstructures culturelles [ZAI 19] et techno-types [MIC 20] et que la grille 5F a permis de mettre en lumière. Encore faut-il avoir le discernement et le bagage culturel pour saisir et comprendre les nuances du travail invisible de la fiction sur les esprits et la société, au-delà de la monstration spectaculaire et performative. Ceci pose la question des compétences, savoirs et méthodes mobilisées, ou encore de l’hybridation des disciplines évoquée en introduction dans les démarches d’innovation (comme de conception de film).

7. Conclusion sur la grille 5F, vecteur de transdisciplinarité et de conception de métavers

La grille 5F n’est pas une méthode qui garantirait des résultats, puisque ces résultats dépendent de la qualité des compétences mobilisées dans son usage comme nous venons de le dire.

Néanmoins elle s’avère être un canevas de fond assez simple, pour distinguer les qualités innovantes d’un film de SF, de mieux conscientiser leur niveau d’impact et de responsabilité comme leurs insuffisances, et donc de paradoxalement mieux innover avec la SF. Si de nombreuses innovations ont été préfigurées dans des films de SF, d’autres ne l’ont pas été (par exemple internet !) car elles sont conceptualisées et opèrent à d’autres échelles que celle de l’expérience (F2) sur laquelle se concentre trop souvent l’innovation et la fabrique des images de SF.

D’autre part, rappelons que la grille 5F est ouverte et a été conçue pour favoriser le couplage d’une démarche d’innovation avec d’autres disciplines dont les apports peuvent être ordonnés selon chaque focale et ainsi générer de nouvelles pistes de solutions. La prospective restera une démarche essentielle sur les focales F3 et F4 d’ordre plus systémique et apportera également une pluralité de scénarios possibles, ce que la SF n’apporte pas (ou fait de manière confidentielle lors de l’écriture du film).

Réciproquement, et au-delà de la question de l’innovation ici traitée, la grille 5F peut venir étoffer et hybrider une démarche prospective en l’enrichissant des apports de la SF et des autres disciplines. Pour aller plus loin sur les enjeux de la prospective (une discipline qui a également besoin d’innover), cette grille pourrait être mise en regard d’autres canevas prospectifs émergents tels que le Seven Foundations Model développé par Leah Zaidi [ZAI 17] pour penser les transitions (transition design) mais qui reste structuré en silos thématiques.

Enfin, les concepteurs de film de SF et surtout de métavers immersifs qui n’appartiennent pas au soi-disant faux monde de la fiction mais bien au vrai monde, pourraient étoffer leur démarche de world-building fictionnel en introduisant un effort de recherche et de design innovant sur toutes les strates de la grille 5F. Il serait illusoire voir dangereux de croire que les métavers, où se mettent déjà en place des pans réels de l’économie comme de l’éducation, n’appartiennent qu’au seul domaine du divertissement spectaculaire.

8. Bibliographie

[ALS 21] ALSAAD, F. M. et DURUGBO, C.M., “Gamification-as-Innovation: a review”, International Journal of Innovation and Technology Management, Vol. 18, No 5, 2021.

[AND 08] ANDERSEN, C., “The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete”, wired.com, June 23rd, 2008.

[BAL 21] BALL, M., ”Framework for the Metaverse”, 2022. https://www.matthewball.vc/all/forwardtothemetaverseprimer, 2021. Extrait le 12 octobre 2022.

[BER 2008] BERGER, G., « L‘Homme et ses problèmes dans le monde de demain, essai d’anthropologie prospective », dans Durance, P. (dir), De la prospective. Textes fondamentaux de la prospective française, Editions L’Harmattan, De la Prospective. Paris, 2008.

[BID 21] BIDAULT-WADDINGTON, R., “Designing Post-human Futures”, in Carrillo, J. Koch, G. (dir). Knowledge For The Anthropocene, Edward Elgar publishing, Londres, 2021.

[BRO 09] BROWN, T., Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation, Harper Business, 2009.

[DUN 13] DUNNE, A. & RABY, F., Speculative Everything, MIT Press, 2013.

[FER 19] FERRANDO, F., Philosophical Posthumanism, Bloomsbury Publishing, 2019.

[HUS 08] HUSTON, N., L’espèce fabulatrice, Acte Sud, 2008.

[KIR 10] KIRBY, D.A., “The Future Is Now: Diegetic Prototypes and the Role of Popular Films in Generating Real-World Technological Development”, Social Studies of Science 40(1):41-70, 2010.

[LEG 79] LE GUIN, U., The Language of the Night: Essays on Fantasy and Science Fiction, Ultramarine Publishing, 1979.

[MIC 19] MICHAUD, T., « Le Contrôle des mondes virtuels par les entreprises, des fictions cyberpunks au roman Player One », Entreprise et Histoire, N°96. pp 83-93, 2019.

[MIC 20] MICHAUD, T., « La Science-Fiction : une approche stratégique pour les organisations innovantes », Marché et Organisations n°39, 2020.

[NOV 14] NOVA, N., Beyond Design Ethnography: How Designers Practice Ethnographic Research, SHS Publishing, Berlin, 2014.

[OSU 16] O’SULLIVAN, S., “Myth-Science and the Fictioning of Reality”, Paragrana Journal, Volume 25 Issue 2, 2016

[PIN 20] PINTO, J.P. et MEDINA, J., “Hybrid processes for a new era of strategic foresight”, Foresight, Vol. 22 No. 3, pp. 287-307, 2020.

[RAN 19] RANCIERE, J. et CORCORAN, S., The Edges of Fiction, Polity Press, 2019.

[SAS 01] SASSEN, S. The Global City, New York, London, Tokyo, Princeton University Press (édition révisée), 2001.

[SZE 05] SZENDY, P. « Effictions — du corpus », dans HOQUET, T. (dir) Les Cahiers de L’ED 139 : Philosophie, Intersections philosophiques, Publication de l’Université de Université Paris Nanterre – Nanterre, 2005-2006., p. 157-169, 2005-2006.

[ZAI 17] ZAIDI, L, Building Brave New Worlds: Science Fiction and Transition Design, Thèse de Doctorat, OCAD University, Toronto, 2017.

[ZAI 19] ZAIDI, L. “Worldbuilding in Science Fiction, Foresight and Design”, Journal of Futures Studies 2:12, 2019.

Research axes reminder

Axis 1: Transitions & Future Worlds

Axis 2: Foresight Methodology Innovation

Axis 3: Art & Future Research

Related articles

limit/no limit, Art & Design Research Conference, Paris, 2024

RBW zooms in on the TAC Future Lab work related to knowledge, whether it be the cognitive value of artistic formats,…

TAC World-building, 25th World Future Studies Federation Conference, Paris, 2023

This conference shows how the TAC Future Canvas was designed, how it rearticulates other tools and conceptual models…

Anticipated Worlds Festival, Cité of Sciences, Paris, 2022

The TAC Future Canvas here exhibited became a vast planisphere mapping the movements of the world toward alien…

The Future as a moving panorama, Sci-Fi Research Association, University of Oslo, 2022

Science Fiction raises today strong interest for its ability to stage future worlds, whether utopian or dystopian. The…

Future visualization experiments, Exploring Next, Association of Professional Futurists, 2022

This intervention zoomed in on the artistic aspects of TAC Future Lab and presents in detail the TAC Future Canvas and…

Do They Dream of Electric Sheep?, Muzeum Susch, Switzerland, 2018

In this keynote, RBW shares her artistic and prospective reflections on the challenges raised by AI and the need to…