Prospective d'une refondation épistémologique, Biennale NOVA, Centre Wallonie-Bruxelles, 2025

Vers des Cosmologies Alien,

Prospective d’une refondation épistémologique

Essai et diagramme, catalogue de la Biennale Nova XX 2024 « Plurivers et Contingences », Centre Wallonie-Bruxelles, Paris, 2025

Si les grandes transitions en cours soulèvent des questions d’une ampleur inédite et secouent l’édifice de la modernité occidentale, comment refonder une compréhension du monde ? Et si ces cadres sont déconstruits, comment imaginer de nouvelles cosmologies pluriverselles qui donnent du sens au monde d’aujourd’hui et de demain, mais aussi permettent de faire cohabiter et dialoguer des épistémologies radicalement différentes ?-

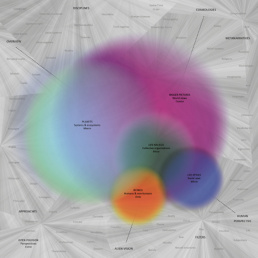

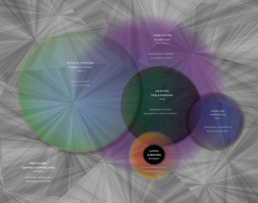

Couplant prospective, recherche artistique et philosophies post-humanistes et post-coloniales, le TAC Future Canvas vient ici servir de carte heuristique polygonale pour organiser ce dialogue en spatialisant une diversité de perspectives sur les mondes tangibles et intangibles, et en y introduisant l’horizon futur.

-

Réintroduire le futur dans l’univers des connaissances, c’est aussi redonner de la place à l’espace des possibles, à la spéculation, à la fiction, ou encore à la recherche artistique pour repenser ces frontières du visible et construire de nouvelles visions du monde.

A propos de NOVA_XX 2024 ‘Plurivers & Contingence’ au Centre Wallonie-Bruxelles, Paris, une biennale dédiée à l’intrication artistique, scientifique et technologique en mode féminin et non-binaire et à l’aune de la quatrième révolution industrielle / 4.0.

Manifeste de sa curatrice Stéphanie Pécourt : La Biennale est dédiée à celles et ceux qui sous l’étendard d’un genre coalisant et hétérogène furent cantonné.e.s à la nef des marges dans l’ombre des certitudes. NOVA_XX – espace liminal – ambitionne la mise en exergue d’œuvres, d’approches qui s’emparent, critiquent autant qu’elles attestent et incorporent des donnes scientifiques et technologiques.

Des œuvres fortes de leur capacité à la décoïncidence, de mises en tension et qui permettent de potentialiser des mondes non encore considérés et cartographies sinusoïdales. La Biennale déséquence et s’inscrit dans une aspiration à la désobéissance épistémique, dans une réflexion critique de l’éthique de séparation et des dualismes, dans une ode au Plurivers – pluralité de mondes hétérogènes qui réconcilie autant nature et culture, qu’humain et non-humain. Elle est une ode aux performativités aliens, au vivant dans ce qu’il a d’incommensurable, et à la recherche dans ce qu’elle a de fondamentale…

Vers des Cosmologies Alien, prospective d’une refondation épistémologique

Cet article est un nouvel épisode du TAC Future Lab (Toward Alien Cosmologies), un projet de recherche artistique et prospective sur le changement de paradigme actuel qui secoue l’édifice de la modernité occidentale, invite à une refondation anthropologique et épistémologique, et convoque de nouvelles approches pluriverselles du futur.

« Comment imaginer des mondes futurs lorsque tout est ambiguë et incertain !? » est sa folle et impossible question de fond – une question qui résonne tout particulièrement avec les thèmes et l’univers expérientiel, mélioriste et prospectif de la Biennale Nova.

Face à ce défi vertigineux qui dépasse l’entendement et la rationalité conventionnelle, le lab explore depuis 2017 de nouveaux cheminements décloisonnés et hors cadres, par des voies hybrides, artistiques et transdisciplinaires. Cela donne lieu à des créations (diagrammes, installations, photomontages, etc.), publications, conférences, masterclass, ateliers, expérimentations et expositions en France et à l’étranger. Un journal de recherche en ligne retraçe tous les épisodes de recherche du lab : tacfuturelab.org

Recherche polygonale

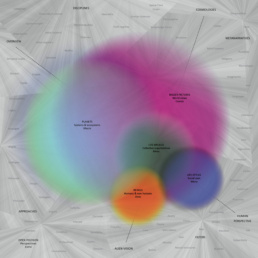

Le diagramme conceptuel TAC Future Canvas dont ici est présentée une nouvelle version, accompagne les expérimentations et investigations du lab et fait l’objet de versions successives exposées, publiées, présentées ou utilisées en atelier. Il sert de carte mentale et d’outil heuristique polygonal (multi-facettes) afin d’envisager, situer et explorer un très large spectre de focales et de perspectives, qu’elles soient spatio-temporelles, conceptuelles, spéculatives, subjectives, esthétiques ou expérientielles, tout en restant fluide et infini.

Les cinq sphères correspondent à cinq échelles d’analyse de transformation du monde présent et de conception de mondes futurs, dont trois appartiennent aux domaines des réalités partagées (micro, meso, macro), et deux ouvrent sur des dimensions invisibles et plus mystérieuses de l’être et de l’univers (onto et cosmo). Ces cinq sphères sont poreuses, troubles (chacune peut se dédoubler à l’infini), sans frontières ou hiérarchies, et interconnectées. Il n’est en réalité pas possible de les dissocier ni de les cerner mais elles permettent de spatialiser mentalement un sémioscape [1] et de jalonner un espace imaginaire où faire apparaitre et cartographier des connaissances comme des visions du monde.

Elles dessinent une nébuleuse flottante dans un arrière-plan polygonal et infini (extro) qui les remet en perspective selon de nombreux axes qu’ils soient cognitifs ou temporels, humains ou non-humains (alien). Cet arrière-plan forme un espace ouvert (Open Polygon) où situer une diversité de prismes, que ce soit pour analyser les mouvements qui font bouger le monde aujourd’hui, explorer des mondes futurs en positionnant des jeux d’hypothèses et de projections – ce que fait la recherche prospective à différentes échelles de temps et y compris au regard de l’histoire -, ou encore ancrer, conscientiser et clarifier les biais cognitifs et épistémologiques adoptés.

La version du diagramme ici présentée met l’accent sur cette dernière dimension où s’ouvre une myriade de points d’entrée possibles et un monde vertigineux à lui seul, en résonnance avec la refondation épistémologique à laquelle donne lieu le changement de paradigme actuel comme nous allons le voir.

Dans cet essai (qui pourrait être un ouvrage infini), nous allons cheminer dans cet espace immatériel et approfondir ce croisement entre conception de monde, enjeux épistémologiques et art de la prospective, en espérant y trouver un peu de clarté…

Mondes Futurs et nouvelle frontière de la prospective

Née au tournant de la 2e guerre mondiale en Europe et aux USA, la Prospective est le domaine d’investigation des potentialités du futur dans toutes ses dimensions, défini par l’un de ses pères fondateurs le philosophe Gaston Berger [2], comme une « anthropologie de l’avenir ».

La Prospective ouvre, explore, construit et interroge de très diverses hypothèses futures. Si certaines s’apparentent à des expressions futurologiques (effet d’annonce), cette forme de recherche (qui fait partie du domaine des Future Studies), reste spéculative et n’a jamais valeur de prédiction ou de vérité. Ses méthodologies constituent une discipline péri-académique et font l’objet de nombreuses évolutions et expérimentations au gré des défis futurs lancés à la société, aux organisations et institutions, et à l’humanité.

La prospective est ainsi une pratique poreuse, plurielle et transdisciplinaire, venant mobiliser des connaissances de nombreux domaines académiques (sociologie, sciences politiques, économie, philosophie, sciences de l’environnement, anthropologie, technologies et humanités numériques, psychologie, neurosciences, théologie, etc.) mais aussi artistiques (design, architecture, Science-Fiction, art, performance, etc.).

Les enjeux actuels de changement de monde et de paradigme, que les prospectivistes caractérisent par tout un éventail de concepts – monde VUCA (Volatile, Uncertain Complex and Ambuigous), Post-Normal Times, Deep Transition, Queer Futures, etc. – remettent en question les méthodologies historiques et le cadre de pensée de la discipline. Ce décadrage de la prospective se joue en miroir du décadrage et de la refondation anthropologique et épistémologique évoquée précédemment.

En arrière-plan de ces trois domaines se pose justement la question de comment reconstruire des mondes et des visions du monde, ce que nous appelons ici des cosmologies, soit étymologiquement des manières d’ordonnancer des mondes et des univers, et de leur donnant un sens – que ce soit par des discours scientifiques, philosophiques, artistiques ou religieux.

Comme le rappelle Isabelle Stenger [3], la science moderne (et chacune de ses disciplines) a formaté une certaine vision et vérité du monde, réduit à ses phénomènes observables, et suivant une logique de causalité. Les religions et mythologies font de même mais autrement. En réalité, chaque cadre épistémologique, approche et même langage (voir les mots-clés du diagramme), sont autant d’artifices pour formater le monde, un monde pourtant infini, mouvant et incommensurable.

Par un effort de zoom-out vers l’échelle cosmologique, il devient possible de mettre en perspective, interroger et peut-être mieux faire évoluer ou interconnecter ces cadres épistémologiques dans toute leur diversité, comme préalable à l’ébauche de nouvelles cosmologies et épistémologies pluriverselles.

Changement de monde, transitions et frontières ontologiques et cosmologiques

Avant d’entrer sur le terrain des nouveaux mondes, rappelons succinctement [4] l’ampleur des enjeux prospectifs et combien ils demandent d’introduire de nouvelles perspectives (échelles onto et cosmo), au-delà des changements socio-politiques et systémiques (échelle micro, meso et macro – soit les échelles typiquement adressées en prospective).

L’Anthropocène et la transition environnementale qui couplent capacités de transformations inédites et prise de conscience des limites planétaires, resolidarisent l’humain et le non-humain, et imposent une réflexion sur les devenirs planétaires et le temps long, bien au-delà des cadres de la rationalité matérialiste occidentale. Comme le propose Arturo Escobar dans Designs for the Pluriverse [5], les ontologies et cosmologies des peuples indigènes, sont de nouvelles ressources cognitives pour appréhender ces perspectives et refonder des visions du monde et des épistémologies pluriverselles.

De concert, la transition démographique et post-coloniale, ce grand mouvement de rééquilibrage Nord-Sud et de métissage du globe, réintroduit dans le spectre de compréhension du monde, des ontologies qui relèvent de l’invisible, au point de flouter la frontière de la réalité et de ce que l’occident appelle la fiction. Le philosophe Mohamed Amer Meziane montre dans son dernier ouvrage [6], combien l’anthropologie occidentale de Latour et Descola, qui pourtant renoue avec l’animisme – en réalité une invention occidentale -, fait l’impasse sur les entités divines qui peuplent le monde musulman, façonnent un autre ordre de la réalité, et contribuent à son régime de vérité.

De même, selon cette métaphysique, l’univers mental et notamment l’inconscient, n’est pas enceint dans le cerveau humain, mais l’un des royaumes du monde, susceptible d’être visité par ces entités et forces supranaturelles. Bien d’autres traditions discursives et philosophies existentielles [7] – telles que les cosmologies bouddhiques par exemple – ordonnent le monde en multiples royaumes visibles et invisibles dotés de lois spécifiques.

Enfin, troisième grand mouvement planétaire, les technologies et la transition digitale génèrent, comme les deux autres des impacts résolument multi-scalaires (micro-meso-macro), et contribuent également à l’évolution des schémas ontologiques, cosmologiques et épistémologiques. Les IAs (intelligences artificielles), ces boites noires qui défient la rationalité humaine par des raisonnements et créations algorithmiques opaques, font parties des nouvelles ontologies avec lesquelles faire société, et secouent les mécanismes de fabrique de la vérité.

Le déluge informationnel qu’elles contribuent à accélérer de manière exponentielle par la génération de contenus fake mais bien réels, donne lieu au paradigme de la post-vérité qui ne manque pas de complexifier la refondation épistémologique et cosmologique évoquée.

La sphère numérique introduit par ailleurs de nouvelle manière de concevoir et penser des mondes qui nous intéressent.

D’une part, la conception des algorithmes et le déminage de leurs biais reposent sur le « monde implicite » qui leur est inculqué, sachant qu’une IA n’a priori aucun sens du monde et de ses principes, à commencer par celui de la gravité. Il faut donc leur donner ce que les ingénieurs nomment un « sens commun », soit un ordonnancement du monde (cosmologie) qu’il reste à modéliser. Cela demande, comme pour l’ère de l’Anthropocène, un décentrement radical de l’humain vers l’alien, soit l’altérité sous toutes ses formes.

D’autre part, l’émergence des réalités virtuelles et des univers persistants (métavers) donne lieu à un foisonnement de nouveaux mondes et univers immersifs qui justement, dessinent une cosmologie de multivers, et contribuent à l’ébauche de mondes futurs, cette fois-ci sous l’angle des mondes imaginaires, comme nous allons maintenant le voir.

Mondes et univers imaginaires

S’ils sont souvent solidarisés sous l’étiquette de mondes alternatifs, les mondes virtuels, les mondes imaginaires mis en scène dans les œuvres d’art et dans les œuvres de science-fiction, sont en réalité bien distincts et vont nourrir de différentes manières notre investigation. Les œuvres littéraires et filmiques de SF ou encore de Cli-fi (Climatic Fiction), sont intentionnellement tournés vers le futur, et intéressent tout particulièrement le domaine de la prospective car elles permettent d’appréhender des hypothèses et risques à venir, notamment à l’échelle planétaire (macro).

Ces mondes riches et élaborés, laissant place à une ample diversité ontologique (nombreuses créatures), sont constitués par de lois physiques (régime et univers spatio-temporel) et existentielles (modalité et sens du vivre-ensemble) qui caractérisent leur cosmologie implicite. Ils restent cependant foncièrement disjoints du monde réel (cadre et « royaume » de la fiction).

Et comme le précise Amelia Barikin dans son essai « Making World in Art and Science-Fiction » [8] les propositions de mondes possibles issus de la SF restent centrées sur le fil du récit, l’expérience des protagonistes (micro), ainsi que celle du spectateur humain en quête de divertissement, ce qui biaise et limite l’investigation prospective. A contrario poursuit-elle (citant Bourriaud), les mondes spéculatifs et non-narratifs imaginés par les artistes – et la Biennale Nova en est un parfait exemple – viennent proposer des hypothèses, des modèles et des conditions d’habitabilité de mondes futurs.

D’autre part, remobilisant les apports de Goodman [9], DiGiovanna [10] puis Suvin [11], elle rappelle combien ces mondes fictionnels, qu’ils soient issus de la SF ou de l’art, dessinent et offrent la possibilité d’explorer des régimes de vérité alternatifs, humains et non-humains, terrestres et extra-terrestres, c’est-à-dire étranges (alien).

Bien qu’il ne cite pas ces auteurs, le philosophe Quentin Meillassoux montre dans son ouvrage « Métaphysiques et fictions des mondes hors-science » [12] combien tout l’édifice de la Science occidentale – à commencer par ces grands principes d’observation et d’expérience énoncés par Popper et critiqués par Stenger parmi de très nombreuses autres voix – est rivé à la réalité terrestre et son régime spatio-temporel, et tente de s’en émanciper par la pensée comme le fait la SF.

Mais que ce passe-t-il lorsque la frontière fictionnelle, typique de la pensée universaliste et humaniste occidentale qui a scindé art et science pour mieux les travailler (et les interroger en regard l’un de l’autre comme nous le faisons ici), ne tient plus ou n’existe tout simplement pas comme c’est le cas dans d’autre traditions épistémologies non-dualistes ? Quelle cosmologie alien pluriversaliste permettrait de repenser, refonder la cartographie et l’architecture de ce paysage immatériel aux multiples royaumes, terrestre et a-terrestre ?

Les mondes virtuels immersifs et persistants tels que les univers de jeux vidéo, relèvent pour leur part des mondes imaginaires non pas fictionnels mais a-terrestres (non soumis aux contraintes matérielles et gravitationnelles planétaires), ne sont plus disjoint du monde réel, et constituent de véritables milieux de vie (meso). Peuplés d’un spectre infini d’ontologies (avatars), façonnés et régis par un ensemble de règles émancipés des lois terrestres, ils démultiplient les potentiels d’exploration à la fois de forme d’espace-temps, de régime d’habitabilité et de conditions d’existence [13], tout en étant intimement reliés aux mondes humains.

Ces mondes virtuels, où des millions d’individus agissent et consacrent des pans entiers de leur journée transforment, distordent ou démultiplient, l’espace-temps planétaire contemporain, autant que ses conditions existentielles pour devenir multivers. Si chacun de ses univers et mondes enchâssés, dispose de sa propre cosmologie – composée d’une typologie d’espace-temps, de conditions d’habitabilité et d’un régime épistémologique -, quelle cosmologie pluriverselle les fait (les ferait mieux) cohabiter ?

A la recherche de nouvelles architectures épistémologiques

Dans son essai « In a Free Fall », Hito Steyerl [14], interroge le vertige et la désorientation que provoquerait l’abandon du cadre et des fondations épistémologiques de l’humanisme occidental, construites selon une perspective anthropocentré et géo-centrée, à la fois horizontale (lignes de fuite et linéarité du temps), et verticale (objectivation du réel, observation spatiale et ascendance de l’homme). Cette déconstruction nous laisserait en réalité dans un état de flottaison stationnaire dans un espace infini, sans haut ni bas (extro), où pourraient être redistribuer les cartes du monde en vue d’une justice planétaire future, et renaitre de nouvelles certitudes. Son propos est manifestement empreint d’une confiance en l’avenir qui n’est pas celle de tous.

Une autre hypothèse énoncée par la prospectiviste Ivana Milojevic [15] est que la remise en question du cadre scientifique occidental, dorénavant perçu comme bien trop instrumental et biaisé (racisme et sexisme systémique, relégation de l’émotionnel comme de l’invisible et du spirituel, etc.), se joue en tandem avec la remontée des croyances ésotériques – la vérité est cachée ou inaccessible – en des « agents invisibles » au cœur des théories conspirationnistes. Le doute au cœur du projet scientifique se mue en défiance certaine. Dans ce régime de vérité, « la messe est dite » pourrait-on dire, non sans rappeler celui des traditions discursives religieuses ou d’autres entreprises de diabolisation, qui déplacent la frontière du vrai et du faux vers celle du bien et du mal, et renoncent à l’effort de démonstration.

Ces glissements parfois très subtils, rappellent toute la complexité des enjeux de la post-vérité, la plasticité et la porosité des écosystèmes de la connaissance, et combien, en arrière-plan de la question épistémologique, se joue bien la question des visions du monde et des fonds cosmologiques. Dans son essai, Milojevic montre la nécessité et l’importance d’une forme d’ancrage dans un (ou plusieurs) régime(s) de vérité pour appréhender le présent et l’avenir.

Or il n’y a pas d’ancrage possible sans fond de carte explicite – ou sinon l’ancrage reste hasardeux, autocentré et replié dans une bulle -, et s’est bien l’enjeu de la refondation anthropologique et épistémologique en cours. De même, dans ses travaux sur le pluriversalisme transmoderne, Dussel [16] invite à s’émanciper des fondements euro-centriques, tout en évitant de retomber dans l’écueil des fondamentalismes tiers-mondistes ou religieux de tout ordre. Comment dès lors reconstituer un socle commun à la fois ouvert et pluriel ?

En conclusion et ouverture, citons les travaux de Francesca Ferrando [17] qui dans son ouvrage Philosphical Posthumanism revient sur les enjeux de la diversité ontologique post-coloniale, ou encore sur la notion de multivers – mettant en regard la cosmologie occidentale et la philosophie [18] -, mais surtout propose un perspectivisme posthumaniste qui nous intéresse.

Si le perspectivisme philosophique énoncé par Nietzsche – à la suite de Leibnitz, et auquel fait également référence DiGiovanna – tend à faire disparaître toute forme de vérité (tout est subjectif, tout est relatif, comme le post-modernisme l’affirmera également), elle lui redonne un nouveau sens en le croisant avec les épistémologies féministes situées [19] et ses réflexions sur les ontologies post-humanistes.

Ce nouveau perspectivisme consiste à multiplier les perspectives humaines et non-humaines, afin de mieux accéder à la réalité des faits (qui restent des points d’ancrage), sous différentes facettes et selon différentes épistémès – et dès lors bien plus en adéquation avec le paradigme du pluriversalisme post-colonial, l’Anthropocène ou à l’ère numérique.

Comme mentionné précédemment, c’est selon cette même approche (que nous appelons pour notre part polygonale) qu’est conçu le TAC Future Canvas qui sert de guide pour adopter et situer une très grande diversité de perspectives, de vocabulaires et d’approches.

Ce diagramme introduit aussi l’idée que l’horizon des futurs pluriels ainsi jalonné, peut constituer un axe épistémologique et une carte commune d’un nouveau genre, formant une topologie conceptuelle approximative mais en état stationnaire et partageable.

La recherche artistique hybride peut tout particulièrement contribuer à explorer, révéler et clarifier ce paysage cognitif et prospectif (futurescape) de type imaginal [20]. Si dans « Manière de faire des mondes » Goodman tourne autour de la justesse des mondes crées en relation avec le réel (et s’enferme dans une impasse épistémologique), nous rouvrons et réorientons cette question dans le vaste champ spéculatif des hypothèses futurs et des potentialités, c’est à dire ni vraies ni fausses.

Ainsi, contrairement à Leibnitz et Lewis qui pensent les mondes possibles comme inaccessibles et hermétiquement disjoints de notre monde, nous réintroduisons ces mondes possibles comme contingent, présent au cœur de notre monde, justement dans ses dimensions imaginaires et virtuelles. Dans cet espace heuristique des possibles, peuvent se rencontrer, les « vérifier » ou les remettre en jeu, un large spectre de discipline, de régime de vérité, et de pratique de (dé)monstration, dans un véritable flou artistique et génératif, où semble se préfigurer autant la connaissance que des mondes futurs, résolument devenus multivers pluriversels.

Notes

[1] Voir le diagramme Semioscape paru dans Menetrey, S. & Bidault-Waddington, R. (2016) Semiospace, a Spaced out artistic experiment, editions Clinamen, Genève. Ce diagramme reprend le principe de recherche polygonale initialement conçu et mis en mouvement dans le projet Polygon, exposé sous forme d’installation performative, dans The Incidental Person (after John Latham), à Apex Art, New York, 2010.

[2] Berger, G. (1955). L’Homme et ses problèmes dans le monde de demain. Essai d’anthropologie prospective, republié dans Berger, G., Bourbon Busset, J. de, & Massé P., (2007). De la prospective : textes fondamentaux de la prospective française, 1955-1966, Harmattan.

[3] Stenger, I. (1997). Sciences et pouvoirs, faut-il en avoir peur ?, Labor.

[4] Voir nos panoramas des mutations du monde contemporain plus amplement dépliés dans nos conférences ou dans Designing Post-Human Futures (2021), in Carrillo, J. & Koch, G. (eds). Knowledge For the Anthropocene, E. Elgar Press, et Vers des Cosmologies Alien, Topologie Prospective d’une Refondation Anthropologique, in FuturH Anthologies Prospectives #4, 2020.

[5] Escobar, A. (2018). Designs for the Pluriverse, Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds, Duke University Press.

[6] Amer Meziane, M. (2023). Au bord des mondes, vers une anthropologie métaphysique, éditions Vue de l’Esprit.

[7] y compris occidentale, à commencer par la chrétienté qui fait exister le royaume des cieux, l’enfer et le paradis, mais aussi dans les cosmologies contemporaines et scientifiques qui formalisent mathématiquement l’existence de multivers, ou encore la théorie des imaginaires, comme nous le verrons plus loin.

[8] Barikin, A., (2013). Making Worlds in Art and Science-Fiction, in Cleland, K., Fisher, L. & Harley, R. (Eds.) Proceedings of the 19th International Symposium of Electronic Art, ISEA2013, Sydney.

[9] Goodman, N. (1978). Ways of Worldmaking, Hackett Publishing.

[10] DiGiovanna, J. (2007). Worldmaking as Art Form, The International Journal of Arts in Society, 2.1.

[11] Suvin, D. (1972), On the Poetics of the Science, Fiction Genre, College English, 34.3.

[12] Meillassoux, Q. (2013). Métaphysique et Fiction des Mondes Hors-Science, Aux Forges de Vulcain, Paris.

[13] Le mouvement du Transhumanisme construit son édifice théorique se ces bases, introduisant par exemple des notions d’éternité numérique au-delà des limites de la condition d’existence humaine.

[14] Steyerl, H. (2011). In Free Fall: A Thought Experiment on Vertical Perspective, e-flux Journal #24.

[15] Milojevic, I. (2020-23). Mirror, mirror on the wall, who should I trust after all? Future in the age of conspiracy thinking, unesco.eu.

[16] Dussel, E. (2009). Pour un Dialogue Mondial entre Traditions Philosophiques, in Cahiers des Amériques Latines #62.

[17] Ferrando, F. (2019). Philosophical Posthumanism, Bloomsbury Academic. Voir également son essai Toward a Post-Humanist Methodology, a Statement, paru en 2012 dans Frame, Journal for Literary Studies, Utrecht University, que nous avions cité dans Designing Post-human futures, ibid.

[18] Cet essai se concentre sur le triangle épistémologie, cosmologie et prospective, et dc nous ne développons pas ici les enjeux de la diversité des espace-temps qui est un autre volet de la question cosmologique.

[19] Voir les nombreux travaux de Donna Haraway à commencer par Haraway, D. (1988). Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. In Feminist Studies, Vol. 14, No. 3.

[20] Le philosophe Henri Corbin définit l’imaginal comme un espace imaginaire de figuration mentale, distinct à la fois de la production d’image mentale mimant le réel, et de l’imagination fictionnelle. Voir Corbin, H. (1964). Mundus imaginalis ou l’imaginaire et l’Imaginal, in Cahiers internationaux de Symbolisme #6.

Rappel des axes de recherche du lab

Axe 1 : Transitions et Mondes Futurs

Axe 2 : Innovation Méthodologie Prospective

Axe 3 : Art et Recherche Prospective

Articles associés à celui-ci

limit/no limit, Art & Design Research Conference, Paris, 2024

RBW reparcourt les enjeux liés à la connaissance du TAC Future Lab, que ce soit la valeur cognitive des formats…

TAC World-building, 25th World Future Studies Federation Conference, Paris, 2023

Cette conférence vient montrer comment le TAC Future Canvas a été conçu, est positionné en relation avec d’autres…

Artistic & Polygonal Research on Time multidimensionality, PRIMER, 2022

Explorer le futur signifie également interroger les grandes architectures temporelles sur lesquelles s’orchestre la vie…

Ethics & Philosophy of Futures, Association of Professional Futurists, 2022

RBW présente les références philosophiques qui irriguent les travaux du TAC Future Lab, que ce soit dans ses dimensions…

Designing Post-Human Futures, Knowledge for the Anthropocene, 2021

Ce long essai est une première ébauche des intentions méthodologiques du TAC Future Lab convoquant notamment la pensée…

TAC, AI and the Human Frontier, Muzeum Susch Magazine, 2020

Dans cet essai, RBW tisse un pont entre la peur existentielle qui a donné toute sa modernité à la pensée de Heiddeger,…